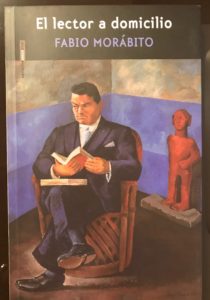

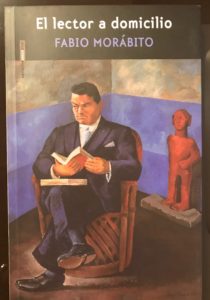

Paciente, discreta, disciplinadamente, Fabio Morábito ha ido construyendo a lo largo de los años una de las obras más originales, más radicalmente personales, de la literatura mexicana. Se ha ajustado como pocos a la máxima de Nicolás Gómez Dávila: “hay que escribir en voz baja”, y se ha convertido, sin pretenderlo, en un modelo de rigor y exigencia, de ética literaria: un maestro de escritura.

Es la suya, además, una obra inusualmente versátil: ¿cuántos escritores son capaces de hacer lo mismo un poema, un cuento, una novela, un ensayo o una traducción? Y, lo más importante, todos articulados, todos sujetos a la misma visión de la literatura y del mundo. Nada más alejado de Morábito que la calculadora y vanidosa variación de temas y formas en busca del éxito, ajustándose a modas y tendencias. Como todo verdadero escritor, tiene unas cuantas cosas que decir que decir y vuelve siempre a ellas, profundizándolas. En una entrevista reciente en Cuadernos Hispanoamericanos declaró a propósito de Raymond Carver: “una de las características de un buen escritor es que nos convence de inmediato sobre la sinceridad y pertinencia de su estilo o, mejor dicho, nos convence de que tiene estilo, o sea, un mundo propio. Lo tomas o lo rechazas, pero no lo puedes negar”. El dictamen se aplica a él mismo. El lector reconoce de inmediato la sinceridad de Morábito, su autenticidad como artista, y la plena posesión de un mundo personal, de un estilo (noción básica para entenderlo). Ya luego verá qué tanto la comparte o no.

En estas mismas páginas, en una reseña que es prácticamente un ensayo (a lo que aspiran las mejores reseñas de Criticismo, dicho sea de paso), Liliana Muñoz ha delineado los principales rasgos del mundo de Morábito y, para no repetir, remito a ella al lector (http://www.criticismo.com/el-idioma-materno/). Aquí me centraré en su última obra, la novela El lector a domicilio, su segunda incursión en el género. Antes había publicado la inquietante y extraña Emilio, los chistes y la muerte (2009), en la que retomaba, en sus términos, el mito de Orfeo. Sin embargo, esta es una pieza mucho más lograda, más acabada. Es, al mismo tiempo, una suerte de epítome morabitiano, pues si alguien no lo ha leído antes, con esta novela tendría una buena idea de en dónde se está metiendo.

El argumento es sencillo e inconfundiblemente suyo: Eduardo, el protagonista, es un hombre a la dantesca mitad del camino de la vida, a punto de cumplir treinta y cinco años, que ha cometido un delito –nunca sabemos qué exactamente, pero ha implicado un auto, por lo que no maneja– y lo paga llevando a cabo un inusual servicio comunitario: yendo a leer a la casa de personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Así, entra en contacto con una serie de raros personajes: los viejos hermanos Jiménez, una aparente familia de sordos, una bella anciana paralítica, etc. Pero el núcleo de la novela es este: Eduardo es un mal lector, no entiende lo que lee. Así se lo espeta uno de los hermanos a media lectura de Crimen y castigo: “Usted no se fija en lo que lee, me he dado cuenta… Usted viene a nuestra casa, se sienta en el sillón, abre su portafolio, saca el libro y lee con su magnífica voz sin entender nada, como si no mereciéramos su atención”.

Como cualquier profesor de literatura podría atestiguar, es transparente cuando alguien lee algo, a veces con perfecta dicción y bella voz, y en realidad no está entendiendo nada. El defecto es aún más frecuente y notorio con la poesía. Bastan unos cuantos versos. Se lee, pero no se lee: es una lectura hueca, superficial, una serie de sonidos emitidos en el vacío. No es necesariamente por ser un mal lector; con frecuencia, quien lee en voz alta está tan preocupado por leer bien, por no trabarse y pronunciar correctamente, que se desentiende del significado y no se entera de lo que está leyendo. La misma persona, leyendo el mismo pasaje a solas y en silencio, lo entendería. En cualquier caso, la lectura en voz alta, sobre todo de poesía, suele ser la prueba de fuego de si se está entendiendo.

Ahora, así como hay un tipo de lector que lee sin entender nada, también hay un tipo de escritor –escribidor, sería más preciso llamarlo– que escribe con parecida inconsciencia, sin aprehender realmente el lenguaje, mero acumulador de palabras. Morábito, que se encuentra en las antípodas, lo ha descrito puntualmente en El idioma materno: “porque él solo sabe escribir bajo dictado, la cabeza gacha, acumulando frases que se vuelven puras palabras, palabras que se vuelven puros signos, signos que se vuelven trazos, trazos que se vuelven nada”.

El singular analfabetismo de Eduardo es, en realidad, parte de un problema más amplio. No sabe leer libros, pero tampoco sabe leer personas (vive con su hermana, su padre enfermo y Celeste, la mujer que lo cuida). Vive ensimismado, “en su burbuja” (expresión que se repite varias veces a lo largo de la novela); es una suerte de analfabeta vital. No sabe leer, pero tampoco sabe escuchar y en cierto modo está más sordo que los sordos con lo que trata. No por nada nel mezzo del cammin, él también se encuentra perdido en una selva oscura; como la de Dante, la suya será también una historia de aprendizaje.

En ese aprendizaje tendrá un papel fundamental la poesía y concretamente un poema de Isabel Fraire, a la que El lector a domicilio rinde un extraordinario homenaje. El poema en cuestión (que apareció originalmente en El Corno Emplumado en 1968, según creo) es el siguiente:

tu piel, como sábanas de arena y sábanas de agua en remolino

tu piel, que tiene brillos de mandolina turbia

tu piel, a donde llega mi piel como a su casa

y enciende una lámpara callada

tu piel, que alimenta mis ojos

y me pone mi nombre como un vestido nuevo

tu piel que es un espejo donde mi piel me reconoce

y mi mano perdida viene desde mi infancia y llega hasta

el momento presente y me saluda

tu piel, en donde al fin

yo estoy conmigo

Fraire es la poeta favorita del padre de Eduardo y hay un pequeño misterio alrededor de ella en la novela. Sin embargo, lo importante es que el poema es la llave que le permitirá gradualmente –el aprendizaje de la lectura es siempre lento– ir abriendo la puerta a otra manera de ver el mundo. En cierta forma, toda la novela es la historia de la lectura de ese poema, del aprendizaje de su lectura. Sobra decirlo, Eduardo no es que digamos un gran lector de poesía, pero tiene un punto de partida que no es desdeñable (para como están las cosas con la poesía hoy en día, ya el simple de hecho de tener algún contacto con ella lo pone por encima del promedio). Su padre acostumbraba leerles poemas a él y su hermana, y un día lee “Nocturno a Rosario”, advirtiéndoles que es “el peor poema mexicano de todos los tiempos”. A Eduardo no solo no le disgusta, sino lo conmueve, pero la lección importante de aquel día es otra: “Ese día supe que había poemas buenos y malos; que era posible, después de leerlos, decir ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, y que había poemas malos que podían gustar mucho, como el “Nocturno a Rosario”, y poemas buenos que lo dejaban a uno indiferente. No me aficioné a la poesía, pero le perdí miedo y, de ahí en adelante, si me tropezaba con un poema en una revista o en un periódico, lo leía para saber si era de los buenos o de los malos, de los que me gustaban o de los que me dejaban indiferente”.

El poema ofrece, además, otra de las nociones clave de la novela: la piel, pues El lector a domicilio es una obra extremadamente sensual, que no solo tiene que ver con el desciframiento de los libros, sino de los cuerpos, y especialmente con esa puerta de entrada al cuerpo que es la piel. Es una especie de ensayo o, mejor dicho, de meditación novelesca sobre ese componente humano esencial. No se precisa haber leído a Didier Anzieu (El yo-piel) para reconocer la importancia de ese frágil tegumento, nuestra primera línea de contacto con el mundo y los otros. Y, sin embargo, nada menos superficial que la piel. La expresión francesa être mal dans sa peau da una idea de su trascendencia. Sentirse cómodo en la propia piel, reconocerse en ella, apreciarla, es un elemento fundamental del amor propio. Lo que le sucede a nuestra piel no se queda en la mera epidermis, sino que nos afecta de manera profunda psicológicamente. Por otro lado, como el poema expresa de manera inmejorable, nos enamoramos de una piel, nos encontramos plenamente en ella.

Eduardo, previsiblemente, no está del todo bien en su piel, está como encerrado en ella, acaso sin darse cuenta. En cambio, algunas mujeres de la novela son perfectamente conscientes de su importancia. En primer lugar, Celeste, la cuidadora analfabeta de su padre, que tiene un extraordinario tacto –literalmente–, esto es, que sabe tocar a los demás, y que mediante él conquista al padre y luego al personaje del coronel. Celeste no puede leer libros, pero lee como nadie ese difícil texto que es la piel ajena; Eduardo, teóricamente, sabe leer, pero en realidad no lee y tampoco sabe tocar, como lo muestra su experiencia con Margó. Hacia el final de la novela, el significado de la piel se amplía y se convierte en metáfora de la realidad inmediata. El mundo también tiene una piel: “era tal vez mi única manera de sentir el pálpito de la realidad o, lo que es lo mismo, de no perder de vista la piel de todo, la piel que está tan a la mano, tan explícita e inalcanzable, como la de Margó, que nunca pude tocar”.

Morábito es poeta y presiento que la lectura de El lector a domicilio hará hablar a más de uno de “novela de poeta”. Suele ser una etiqueta equívoca; en los peores casos, es condescendiente y quiere decir una novela más o menos lírica, en realidad una mala narración. No es, obviamente, el caso, pues Morábito es un narrador diestro. Sin embargo, si hay un sentido en que esta puede ser considerada una “novela de poeta”, si concedemos que lo que hace la poesía, fundamentalmente, es develar el sentido profundo de la realidad; hacernos ver lo que tenemos siempre frente a nuestros ojos de otro modo, verlo realmente. Sí lo entendemos así, sí, esta es la novela de un poeta.

Es, además, evidentemente, una novela sobre la poesía, pero también sobre la prosa, y que termina deshaciendo los lugares comunes que quieren oponer una a la otra. Esto lo alcanza a intuir Eduardo al final, cuando empieza a salir de su burbuja: “Tal vez ese era mi problema, el de no mirar aquello que estaba frente a mí, sino de hundirme en él, lo mismo con los objetos que con las personas. Al hacerlo, traicionaba la naturaleza de lo que se me ponía enfrente. En mí, la profundidad no era una virtud, sino una forma de evasión. Perdía de vista la prosa simple y llana del mundo”. Eduardo, que no sabía leer, tampoco sabía ver, y esto le impedía apreciar la prosaica y maravillosa piel del mundo.

El último párrafo de la novela es extraordinario: conmovedor y enigmático. Dejaré que el lector lo descubra por sí mismo. Solo apuntaré que vuelve a citarse el poema que ha sido el leit motiv de la novela, pero ya no en verso, sino en prosa: “Tu piel, como sábanas de arena y sábanas de agua en remolino. Tu piel, que tiene brillos de mandolina turbia…”. ¿Por qué? Acaso porque Eduardo ha comenzado a saber ver, escuchar, tocar, leer y, con todo eso, a apreciar la “prosa simple y llana del mundo”, acaso porque ha incorporado a esta la poesía, y porque, en el fondo, prosa y poesía, si son genuinas, cumplen la misma función: la revelación del mundo.

Publicado originalmente en http://www.criticismo.com/el-lector-a-domicilio/… Leer