Apenas ayer recordaba a Pavese. Hoy me encuentro con esta noticia insólita en La Reppublica:

Apenas ayer recordaba a Pavese. Hoy me encuentro con esta noticia insólita en La Reppublica:

Releo a salto de mata El oficio de vivir, que junto a los diarios de Kafka y Amiel fue lectura obsesiva de mi adolescencia. Pavese, en cierta forma, fue siempre un adolescente (quien lo ha leído sabe lo que quiero decir). Escojo casi al azar:

El amor es la más barata de las religiones.

Para expresar la vida, no solo hay que renunciar a muchas cosas, sino tener también el valor de callarse esa renuncia.

Antes del Romanticismo no existía el intelectual porque no existía la contraposición entre vida y conocimiento… Darse cuenta que la vida es más importante que el pensamiento significa ser un literato, un intelectual; significa que el pensamiento propio no se ha hecho vida.

Todas estas quejas no son estoicas.

¿Y qué más da?

Ricardo Reis

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/03/25/news/morte_tabucchi-32176965/?ref=HRER1-1

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/25/actualidad/1332681908_033472.html

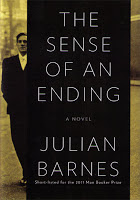

Leo mi primer libro electrónico, The sense of an ending de Julian Barnes (Knopf, New York, 2011). Sentía curiosidad por el acto de la lectura en sí, por si notaría algún cambio en el proceso de leer, y me disponía a observarme con atención, pero el libro me atrapó tan rápido que pronto dejé de pensar en eso y cuando me di cuenta estaba ya completamente inmerso en la trama, sin fijarme demasiado en la novedad del medio (apocalípticos del mundo, pueden estar tranquilos, la literatura sobrevivirá a la eventual desaparición del libro, como sobrevivió a la del rollo o el papiro). La novela tiene un inicio estupendo y un final poco convincente, casi decepcionante (me ahorro el chiste alusivo al título), pero aun así vale la pena. El narrador intenta averiguar el secreto tras el suicidio de un amigo de su adolescencia y para hacerlo se ve obligado a repasar su propia vida, a reflexionar sobre la historia (la Historia, pero también las pequeñas historias personales que son nuestras vidas), el tiempo, la memoria y el pasado: “We live in time, it bounds us and define us, and time is supposed to measure history, isn’t it? But if we can’t understand time, can’t grasp its mysteries of pace and progress, what chance do we have with history –even our own small, personal, largely undocumented piece of it?”. Al final, quizá no queda sino la melancólica convicción del amigo muerto: “History is that certainty produced at the the point where the imperfections of memory meet the inadequacies of documentation”. Y desasosiego, claro, gran desasosiego.

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=484598917

Y yo tenía gran necesidad de verla, porque ni siquiera me acordaba ya de su cara. El modo inquisitivo, ansioso, exigente, con que miramos a la persona querida; la espera de una palabra que nos dé o nos quite la alegría de una cita para el otro día, y mientras esa palabra se formula, las figuraciones alternativas, si no simultáneas, que nos hacemos, de gozo y de desesperación, son cosas que contribuyen a que nuestra atención frente al ser amado sea harto temblorosa para que podamos obtener una imagen suya bien clara. Y acaso suceda también que esa actividad de todos los sentidos, a la vez que intenta conocer por medio de las miradas lo que está más allá de ellas, se entrega con demasiada indulgencia a las mil formas, a los sabores, a los movimientos de la persona viva, a todas esas cosas que de costumbre inmovilizamos cuando no sentimos amor. En cambio el modelo amado está siempre moviéndose, y no tenemos de él más que malas fotografías.

Consecuentemente, quizá habría que pensar que el momento en que podemos visualizar con claridad dicho rostro marca el inicio del fin del enamoramiento (aunque la alegría de finalmente haberlo podido fijar nos impida ser concientes de ello).

Gracias a Vila-Matas (Bartleby y compañía) descubro un poema de Derek Walcott («Volcano») que expresa la máxima ambición leedora:

One could abandon writing

for the slow-burning signals

of the great, to be, instead,

their ideal reader, ruminative,

voracious, making the love of masterpieces

superior to attempting

to repeat or outdo them,

and be the greatest reader in the world.

A veces me ocurre que, de pasada, leo el título de un libro que me llama la atención y, cuando me acerco a verlo con cuidado, me doy cuenta que he leído mal y que el título era otro, a veces menos interesante que el que había creído ver. Así, momentáneamente, inventamos obras que no existen. Hoy me ha ocurrido dos veces. Primero creo ver un libro titulado La melancolía del joven divino de Carlo Michelstaedter, el mítico escritor italiano dado a conocer internacionalmente por Claudio Magris; me acerco un poco más y veo que en realidad se llama La melodía del joven divino y, debo confesarlo, me interesa un poco menos. Después veo otro, según yo, titulado El ocio impuro (¡cuántas posibilidades en esa frase!), de Roberto Calasso; en realidad es El loco impuro (mi decepción es mayor que la anterior).

Termino de leer Casi nunca de Daniel Sada. Tantas opiniones favorables sobre su obra (de Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Christopher Domínguez Michael, etc.) habían acabado por predisponerme benévolamente y hacerme esperar poco menos que una revelación. Hélas, la revelación no ocurrió nunca. Había leído juicios tan hiperbólicos que hablaban de un nuevo barroco hispanoamericano, poco menos que Lezama Lima en el desierto; en lugar de eso, me encuentro con una prosa difusa: dicharachera: no exenta de gracia a ratos: pero ni remotamente la obra maestra de la forma por la que se le quiere hacer pasar. La trama, sobre el dificultoso y provinciano cortejo (y eventual conquista) de la flor más bella de un ejido norteño por parte del protagonista, Demetrio Sordo, es pasablemente divertida y me recordó –curiosa, pero fundada similitud– al medieval Roman de la Rose de Jean de Meun, con todos sus obstáculos, sus rituales de cortesía y su recompensa final. Tal vez lo que deba leer sea Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, la otra supuesta gran novela de Sada; Casi nunca, por lo mientras, me ha dejado con casi nada.

Adiós al mar

Y qué va a hacer sin mí mañana

El mar dormido

A quién va a susurrar sin que nadie se entere

Sus vanos devaneos soñolientos

Para esperar a quién

Se querrá levantar temprano ahora

Ah por nada del mundo yo quisiera

Dejarle allí esperándome

No merece quedarse así tan solo

Sin meta sin razón sin cumplimiento

No puede ser que se quede frustrado

Algo que es tan visible

Que tiene que existir en este mundo

No puede ser que yo no vuelva

Como si al mar le hiciera tanta falta

Y yo le hubiera dado mi palabra.

Últimamente, muchas lecturas y relecturas para cumplir con tal o cual compromiso: Los detectives salvajes para un curso (aún no sé qué voy a decir); Rojo y negro para un círculo de lectura; Blade-runner, de Philip K. Dick, para la clase de cine; La suave patria, de López Velarde, y Sylvie, de Nerval, para programas de radio; muy lentamente, la segunda parte del Quijote (edición Guanajuato, donde la compré el año pasado en el Coloquio Cervantino) y el Polifemo (en la minuciosa edición de Jesús Ponce Cárdenas, que a partir de ahora será laedición). Además, Metamorfosis de la lectura, de Román Gubern, para presentación en la Feria del Libro, y Roberte esta noche, de Pierre Klossowski, porque vino al caso. No me siento orgulloso: estar en muchos textos al mismo tiempo es en realidad no estar en ninguno. La lectura seria requiere (exige) abismarse largo tiempo en un solo texto. Por lo demás, tampoco me quejo: vivo de mi vicio.

Montaigne –no seré el primero que lo diga– es un autor para la madurez. Está bien que se cuente entre las primeras lecturas, irse familiarizando con él, pero no creo que pueda empezar a comprendérsele realmente sino hasta cierta edad (situémosla, no tan arbitrariamente, alrededor de la mitad de la vida propuesta por el Salmista y Dante, y recordemos que el Señor de la Montaña tenía treinta y ocho cuando decidió retirarse a sus dominios y comenzó a planear los Ensayos). Es un autor que más que lecturas (que no están demás, sobre todo clásicas, pues si no se corre el riesgo de desconcertarse a cada paso entre tanto Séneca, Plutarco o Virgilio), exige, más que nada, experiencia, y remito al último y acaso más magistral de los Ensayos, que lleva justamente este título. El verdadero lector de Montaigne es aquel que se reconoce a sí mismo en las páginas de éste, el que advierte que no tiene entre sus manos un libro, sino un espejo (lo supo ver bien Pascal, su gran adversario, cuando escribió: “No es en Montaigne, sino en mí que encuentro todo lo que en él veo”).

“Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto, pues el mundo no está en la superficie, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que instalarme en el vacío. En este vacío donde existo intuitivamente. Pero es un vacío terriblemente peligroso: de él saco sangre. Soy un escritor que tiene miedo de la celada de las palabras: las palabras que digo esconden otras: ¿cuáles? Tal vez las diga. Escribir es una piedra lanzada en lo hondo del pozo”.

Este blog es oficialmente fan de Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco. En entrevista reciente con Vogue (el Leedor no solo lee clásicos), declaró:

«Siempre he leído mucho. Debo de haber sacado eso de mi madre. A veces incluso cinco libros a la vez. Sobre todo clásicos, Le Rouge et le Noir, de Stendhal; L’éducation sentimentale, de Flaubert (…) pero también Tabucchi, Joan Didion, Houellebecq… Sin olvidar la poesía».

En una tarde lluviosa en Burdeos, me refugio en una librería y salgo de ahí con un par de novedades de la benemérita nrf: La guerre amoreuse de Jean-Marie Rouart (de quien nada sé, pero cuya contraportada me convence) y Trésor d’amour de Philippe Sollers. Inmediatamente comienzo a leer la primera. Los primeros capítulos me entusiasman: un crítico literario y director de una revista de arte viaja desganadamente a Finlandia a impartir una conferencia y allí conoce a una joven estudiante de origen ruso con la que inicia una tormentosa relación. La obsesión erótica del protagonista recuerda a la del Humbert Humbert nabokoviano o a la del Dino de Moravia (El tedio). Al narrador no le falta sentido del humor y consigue en sus mejores momentos verse con cierta distancia irónica. Al final, la novela se derrumba estrepitosamente: se pone grave, seria, sentenciosa (habría concluido bien al terminar la segunda parte, pero el autor se empeñó en contar toda la historia; buena lección sobre cómo una buena narración puede echarse a perder si no se sabe cuándo acabar). Me quedo con las primeras partes y con las reflexiones sobre la escritura, que mal traduzco:

No se sale indemne de haber querido escribir. Es como para un cura dejar el sacerdocio. La sotana abandonada, queda como alguien que ha colgado los hábitos. Ya no es más lo que quiso ser y, sin embargo, tampoco puede volver a ser lo que era. Su rechazo tiene algo de inefable; siente su ofrenda frustrada; lleva en su alma la cicatriz del sacerdocio. Aparte de esta vergüenza de no haber estado a la altura de lo que se había propuesto. Escribir, no hay que dejarse engañar por las palabras, es querer ser amado, amado porque comprendido, por lo tanto verdaderamente amado por lo que se tiene de único debajo de las apariencias, las mentiras y los malentendidos.