Para Schopenhauer, el genio artístico consiste en conocer mediante la intuición pura, indiferente del principio de razón, que es la forma de conocimiento propio de las ciencias. El artista genial aprehende las cosas directamente a través de la intuición, más allá del razonar y del querer, volviéndose así un “puro sujeto cognoscente”. Por eso al verdadero genio suelen exasperar las matemáticas, que dependen enteramente del principio de razón (y, según esto, no podría hablarse en rigor de “genios matemáticos”). A la inversa, el gran matemático puede ser poco sensible al arte. A propósito, Schopenhauer cita aquella anécdota del eminente matemático que, tras ver la Ifigenia de Racine, preguntó: “¿Qué es lo que prueba esto?” (El mundo como voluntad y representación, 36). Lo había dicho Pascal: hay espíritus de geometría y espíritus de fineza.… Leer

Series y novelas

De un tiempo a la fecha, una y otra vez leo o escucho que las series, antes de televisión, ahora de televisión e internet, están ocupando el lugar de las novelas, que los grandes novelistas del pasado serían hoy guionistas, que los mejores programas son comparables a las grandes novelas (aclaro de una vez que me gustan las series y he visto muchas con placer, pero estoy esperando que alguien argumente, seriamente, que tal o cual es equiparable a Los hermanos Karamazov o La montaña mágica, por no mencionar el Quijote o el Tristram Shandy). Algo parecido se dijo cuando apareció el cine y no faltaron quienes, con el advenimiento de las películas, pronosticaran la muerte de la novela. Evidentemente no ocurrió así y el cine y la novela han acabado por convivir con cierta armonía. No que el surgimiento del cine, desde luego, no afectara, y profundamente, a la novela (de hecho, debió afectarla más, ahora diré por qué). Por una parte, se convirtió en la forma masiva de ficción, superando y desplazando en público a la novela; por otra, más importante, volvió obsoletos ciertos recursos narrativos verbales que no pueden competir con la imagen y cierto tipo de novela, fundamentalmente realista, cuya historia, a partir de entonces, podía ser mucho mejor contada por el cine. La novela tardó en darse cuenta y lo increíble es que muchos novelistas, a la fecha, parecen seguir sin darse cuenta; continúan contando sus historias de realismo rancio y tradicional como si no existiera, desde hace cien años, otro medio que las podría contar mucho mejor. Esto no sucede, desde luego, con las grandes novelas, esto es, con aquellas que no pueden ser otra cosa que un artefacto verbal. Exagerando un poco, podría decirse que si una novela puede adaptarse perfectamente a un medio visual, si no pierde nada (no se diga si es mejor al texto mismo), no es una buena novela. Lo más importante que tiene que decir la novela, lo específicamente novelesco, solo puede decirse a través de palabras, así como lo específicamente cinematográfico solo puede expresarse mediante imágenes.

Sin embargo, aparte de la miopía que hace pensar que una nueva forma de ficción visual va a superar a la novela, sí creo observar, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, un cierto desplazamiento de interés de la narrativa literaria a la visual, bien representado por la pasión y el entusiasmo que despiertan las series. No hay por qué desgarrarse las vestiduras: es perfectamente posible leer novelas y ver series y películas, y los más capaces entre ellas lo hacen y harán también espacio para las nuevas formas de ficción que se presenten. Pero no todos, me temo; algunos pertenecen cada vez más a un mundo de imágenes y menos de textos, y cada vez será más difícil que puedan o les interese seguir el desarrollo de una ficción literaria seria a lo largo de quinientas páginas o que prefieran, en todo caso, ver cinco capítulos seguidos de una serie. Y, seamos francos, se necesita un mayor esfuerzo intelectual para sentarse a leer Ana Karénina que para apoltronarse frente a la televisión o la computadora a ver la última temporada de Girls (que, por cierto, debo ver); leer una novela requiere una concentración y un trabajo que, frente a la gratificación inmediata del entretenimiento visual y su facilidad de consumo, no resultan necesariamente atractivos.

Es probable que, en un futuro no muy lejano, el lector serio de novelas sea un espécimen cada vez más raro y que la novela retroceda aún más frente a las ficciones en las pantallas. Y no, no estoy profetizando la enésima muerte de la novela, creo que hay novela para rato (no para la eternidad, pues todo género literario es un producto histórico, e igualmente absurdo habría sido pensar que la tragedia clásica o el poema épico durarían para siempre), pero sí, tal vez, una profunda modificación en su relación con el público que implicará una reducción de este, como ha ocurrido con la poesía o con el teatro. El arte de leer novelas, como el de leer poesía, será un arte minoritario. Pero dije que no me iba a desgarrar las vestiduras y noto que ya me las estoy desgarrando. Basta: estoy terminando de leer una novela de David Lodge y, además, tengo pendiente el final de Flaked.

Publicado originalmente en http://www.letraslibres.com/blogs/simpatias-y-diferencias/series-y-novelas… Leer

Nietzsche: advertencia a filólogos, II

En una hipotética antología Contra la filología, Nietzsche, que en principio se formó en ella, merecerá un lugar de privilegio, junto con Séneca. Probablemente nadie ha escrito mejor, más agudamente, contra esa noble disciplina, pero con tanta frecuencia ofuscada, ahogada en sus minucias y, peor aún, ensoberbecida. Nietzsche va directo al punto flaco de la filología y otras disciplinas eruditas:

El docto, que en el fondo no hace ya otra cosa que “revolver” libros –el filólogo corriente, unos doscientos al día–, acaba por perder íntegra y totalmente la capacidad de pensar por cuenta propia. Si no revuelve libros, no piensa. Responde a un estímulo (un pensamiento leído) cuando piensa, al final lo único que hace ya es reaccionar. El docto dedica toda su fuerza a decir sí y a decir no, a la crítica de cosas ya pensadas, él mismo ya no piensa… El instinto de autodefensa se ha reblandecido en él; en caso contrario, se defendería contra los libros. El docto, un décadent. Esto lo he visto yo con mis propios ojos: naturalezas bien dotadas, con una constitución rica y libre, ya a los treinta años leídas hasta la ruina, reducidas ya a puras cerillas, a las que es necesario frotar para que den chispas, pensamiento.

Ecce homo, “Por qué soy yo tan inteligente”, 8… Leer

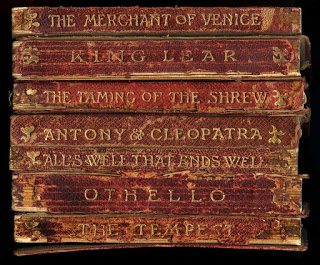

Shakespeare: la alegoría de la lectura

Profesora en la Universidad de Harvard y autora de libros como Shakespeare after all y Shakespeare and modern culture, Marjorie Garber es una de las mayores especialistas en el Bardo, cuyo cuarto centenario luctuoso, junto con el de Cervantes, se conmemora este año. En su reciente visita a México, invitada por la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, tuvimos oportunidad de conversar con ella sobre Shakespeare y el arte de la lectura.

En Shakespeare y la cultura moderna hay un ensayo sobre Macbeth titulado “La necesidad de la interpretación”. En general, el acto de interpretar y leer es clave en Shakespeare. Siempre hay alguien leyendo o tratando de interpretar algo. Puede ser un libro, un sueño, una profecía, un gesto, etc. Y con frecuencia, además, equivocándose en esa lectura o interpretación. ¿Es Shakespeare una gran alegoría de la lectura?

En Shakespeare la lectura siempre es problemática, sospechosa. No importa si se trata de una profecía, un grabado o una aparición, se requiere la habilidad de leer. La palabra character, por supuesto, viene de carácter, letra; implica la idea de leer. Comprenderlo es poseer la capacidad de leerlo, de ver a través de él. Uno de los mayores temas de la obra de Shakespeare tiene que ver con el disfraz, la apariencia y las malas interpretaciones. Históricamente, en la época de Shakespeare, hubo una mayor alfabetización que en épocas anteriores. En las obras hay personajes analfabetos que tienen problemas precisamente por no saber leer o malinterpretar algo. Los dramas de Shakespeare, en su carácter de representaciones, no solo de textos escritos, implican siempre un problema de textualidad. El problema de Shakespeare y la lectura tiene que ver también con la edición misma de sus textos. Determinar, por ejemplo, si realmente escribió tal o cual verso. Uno de los mayores problemas que los editores tienen que enfrentar son los pasajes confusos, contradictorios, que conducen a una edición conjetural (“Shakespeare no pudo haber dicho esto, lo habría dicho así”). El problema de la edición, de la crítica textual, es algo que preocupa mucho a los editores y lectores modernos. El problema, por ejemplo, de que hay más de una versión de El rey Lear, de Hamlet, obviamente. Este un aspecto alrededor del tema de la lectura de Shakespeare, pero está también, claro, el problema de la lectura y la interpretación en las obras. Hablábamos de las profecías en Macbeth, también está en Cimbelino, en Cuento de invierno, cuando el oráculo de Delfos es leído frente al rey y revela que su esposa siempre ha sido fiel, y él contesta: “no hay verdad en el oráculo” (III, II). Una de las escenas más importantes de lectura está en Noche de Epifanía, cuando Malvolio malinterpreta la carta que es dejada a propósito en su camino para que la lea. Se parece al caso de Marco Bruto, en Julio César, que malinterpreta los recados que le arrojan a su casa. Ambos creen que el autor de los textos es alguien que aman, Olivia o Roma, y asumen que se están refiriendo a ellos.

¿Quién es el mejor lector en la obra de Shakespeare?

Dios mío, es una pregunta muy difícil, porque la mayoría se equivoca a la hora de leer, pero tendría que ser Hamlet. Él lee el carácter de los personajes, “lee” a Rosencrantz y Guilderstern, entiende que el mensaje de su tío mandándolo matar puede ser reescrito. Es un lector muy perspicaz de la personalidad.

Aunque quizá buena parte de sus problemas se derivan de que es demasiado buen lector, de que lee e interpreta demasiado.

Exactamente.

Usted ha escrito acerca de la diferencia entre la supuesta intemporalidad de Shakespeare y su actualidad. Desde luego, tal vez ningún escritor es realmente intemporal, eterno, pero sin duda existe la vigencia. ¿A qué razones atribuye la permanente actualidad de Shakespeare?

La gente suele decir que Shakespeare es intemporal, o sea, que ha sido apreciado y valorado de manera uniforme a lo largo del tiempo. Yo he intentado explicar que es precisamente desde una diversa actualidad, es decir, que la obras se dirigen a cada generación de una manera distinta. Ahí radica su fuerza. Es como un retrato cuya mirada te sigue a lo largo de un cuarto. Así funcionan las obras de Shakespeare. Hoy tenemos un Shakespeare global. Parece haber anticipado temas culturales, raciales, de género. Prácticamente todas las cuestiones políticas y culturales que emergen en la cultura moderna parecen estar en sus obras. De este modo, han sido actualizadas de formas que no son siempre la misma. Coriolano, por ejemplo, se lee ahora de abajo hacia arriba, desde el punto de vista del poder de los plebeyos en lugar de los patricios. Los lectores se han apropiado del punto de vista político, cultural o de género para decir: Shakespeare hablaba por nosotros. ¿Por qué? No es fácil decirlo. El poder cultural de Shakespeare es tal que ahora uno espera que ese sea siempre el caso y entonces excava en las obras para encontrar los temas que le preocupan. ¿Pasaría lo mismo con Middleton o Marlowe si les dedicáramos la misma atención? No estoy muy segura, creo que no. Una de las causas por la que las obras de Shakespeare han sido tan bien recibidas por múltiples generaciones, lectores y países, es que no hay una voz que lleve la batuta, no hay narrador. Son los personajes los que hablan y se expresan en diálogos y discursos. Sus puntos de vista se contrastan. Si adoptas el punto de vista de Calibán en La tempestad vas a tener una visión muy distinta de lo que está pasando.

“Cada época crea su propio Shakespeare”, dice el inicio de Shakespeare, después de todo. Desde luego esta es una pregunta casi imposible de contestar, pero ¿cuál será el Shakespeare del futuro, digamos, el Shakespeare del siglo XXI?

Si tuviera alguna idea de cómo será el resto del siglo XXI, sin lugar a dudas podría decir que Shakespeare tiene algo para él. Ya hay, digamos, un Shakespeare poshumano, interesado en lo mecánico y lo robótico, en artefactos que cobran vida, como la estatua en Cuento de invierno. Algunos aparatos que no existían en los siglos XVI y XVII parecen anticipados en la obra de Shakespeare. Su riqueza y diversidad, no solo cultural sino estética, es tal que creo que seguirá siendo un espejo, o usada como un espejo. Pensemos, por ejemplo, en las crisis de refugiados que vivimos actualmente. Es perfectamente posible hacer nuevas producciones de todas aquellas obras que tienen que ver con la necesidad de abandonar un lugar, no solo las más políticas, sino incluso una pieza como Como les guste, donde los personajes son obligados a abandonar la corte e irse al campo. Se podría hacer representaciones de estas obras que enfatizaran el tema del exilio. Temas como el desarrollo sustentable o el cambio climático también están ahí. Como les guste o Sueño de noche de verano tienen todo que ver con el cambio climático.

Si comparamos a Shakespeare con otros grandes clásicos modernos –digamos Dante, Cervantes, Montaigne–, Shakespeare parece ejercer una mayor atracción universal y ser más maleable. ¿A qué cree que se deba esto?

Bueno, estamos viéndolo desde el siglo XXI. Ciertamente hubo una época en la que se leía mucho a Dante, internacionalmente, y tuvo una enorme influencia. Mi respuesta tendría que ver con el género, con cómo una obra de teatro puede exportarse y ser interpretada por diversas voces, mientras que una novela, aunque contenga toda la historia de la novela, como la de Cervantes, o un poema épico en terza rima, una forma que no todos conocen hoy en día… Creo que se debe, sobre todo, al género, a la forma. Además, es mucho más fácil, sobre todo en una cultura tan visual como la nuestra (se trate del teatro, YouTube o el cine), adaptar algo que es originalmente teatral. Tiene que ver también con el lenguaje de Shakespeare, que tiene muchas capas; hay una muy llana. Las piezas incluyen la crítica de un lenguaje demasiado ornamentado, de que no se hable de manera comprensible.

Y quizá porque el inglés es la lingua franca de nuestros días…

Por la exportación cultural del inglés, claro, y también por la fuerza de los personajes, que son sacados de las obras y utilizados por filósofos, psicoanalistas y otros agentes culturales. ¡Y son muchos! En Dante hay muchos personajes históricos, pero su actividad ha terminado cuando los encontramos; en Shakespeare apenas están empezando, adquieren vida propia. Los personajes mismos, incluso sin las obras, han creado un mundo propio hasta cierto punto. Es en parte el genio de Shakespeare, claro, pero también las formas en que escribió, el tipo de intuiciones que tuvo acerca de los personajes y la manera en que elaboró debates culturales y filosóficos en su lenguaje.

Hablemos de Cardenio, la obra perdida de Shakespeare basada en la novela incluida en el Quijote. ¿Qué puede decirnos de esta curiosa forma de colaboración entre Cervantes y Shakespeare?

Lo único que te puedo decir es que recientemente se ha vuelto muy importante entre los especialistas y que es objeto de una afanosa búsqueda. Anteriormente esa obsesión era la primera versión de Trabajos de amor perdidos o de Hamlet. Cardenio es la obra del momento, la que todo mundo quiere redescubrir o reescribir.

En Shakespeare y la cultura moderna usted ha escrito: “entre más nos alejamos como sociedad de un auténtico conocimiento del lenguaje y los personajes de las obras, más aumenta nuestra reverencia a Shakespeare como un valor cultural”. En este año de centenarios, ¿cree que corremos el riesgo de terminar celebrando algo que en realidad ya no leemos, que no nos importa realmente?

Es una posibilidad, pero no me preocupa. Me parece que en estos días cualquier celebración de un escritor es en sí motivo de celebración. Si nos apropiamos de Shakespeare de formas que puedan parecer equivocadas, o lo convertimos en símbolo de algo, o queremos verlo como un genio y no como un laborioso escritor, actor y productor de teatro, está bien. Para mí, cada producción es una interpretación, sea una lectura en voz alta de estudiantes o una representación, profesional o amateur. Cada una me enseña algo sobre las obras. La cultura popular, la música popular, YouTube, etc., se han apropiado de Shakespeare, de sus títulos, de sus tramas. Actualmente la gente parece más interesada en las tramas que en el lenguaje. Estas cosas son cíclicas, el lenguaje regresará. Cada mención, cada reescritura, cada apropiación de Shakespeare me parece muy bien. Puede hacer que volvamos a las obras. Las obras siempre van a estar ahí, para el público interesado, los estudiantes, los críticos. Aunque las celebraciones se transformen inevitablemente en un show, tienen su lado positivo.

Usted recuerda seguramente aquel cuento de Borges, “La memoria de Shakespeare”, en el que el protagonista, un erudito shakespeariano, hereda la totalidad de sus recuerdos y su primer impulso es escribir una biografía porque ahora cree tener los elementos para entenderlo perfectamente, pero poco a poco se da cuenta que poseer la memoria de Shakespeare no le ayuda a comprender mejor la obra. Las experiencias de Shakespeare, y sus recuerdos, son triviales, son los de cualquier hombre; la clave está en su transfiguración artística. Usted, en su Manifiesto para los estudios literarios, ha sido muy crítica de los excesos de la historia en la crítica literaria.

Primero quiero decir que el cuento de Borges es brillante. Cuando me topé con él, hace muchos años, quedé sorprendida, abrumada. Creo también que tiene razón y que apunta en la dirección que yo misma he señalado. La búsqueda del Shakespeare biográfico forma hoy parte del fenómeno de la biografía de celebridades y la noción de causalidad: “esto debió causar aquello”, “tal acontecimiento en su vida debió provocar que escribiera sobre las mujeres de esta forma”, etc. No habría sido muy buen escritor si sencillamente hubiera trasladado su vida a sus dramas. Cuando escribí el Manifiesto, hace algunos años, se estaba volteando demasiado hacia los historiadores para encontrar respuestas definitivas. Me parece que los estudios literarios tratan, sobre todo, de hacer preguntas, de interrogarse continuamente. Creo que se estaba malinterpretando la historia como un lugar en donde se podía encontrar una perfecta explicación causa-efecto de las cosas más que contexto. Yo leo historia todo el tiempo, escribo sobre historia, leo biografías, pero no veo en ellas causalidades absolutas, sino sugerencias. Incluso, a veces, ciertas causas pueden producir efectos contrarios. Hablando del Shakespeare histórico, si su matrimonio fue feliz o infeliz, eso no se traduce necesariamente en que escribiera sobre matrimonios felices o infelices. No hay razón para pensar que nuestro entendimiento limitado de las circunstancias biográficas, históricas, se reflejen puntualmente en la obra. La obra es mucho más que eso.

Usted ha enfatizado la importancia de conocer el contexto histórico de una obra, pero también de poner atención al texto mismo para hacer una buena lectura…

¿Qué es una buena lectura? Si leemos Shakespeare a los siete, los diecisiete, los veintisiete, los noventa y siete, tendremos muchas versiones de las obras. Mis estudiantes son muchos menos empáticos con el rey Lear que con Romeo, pero cuando leen con atención El rey Learse dan cuenta de los problemas que enfrenta. Es una cuestión, más bien, de leer atentamente, de poner atención al lenguaje, de encontrar ecos y correspondencias entre las obras, las imágenes: de aprender a leer.

Suena a una lectura filológica clásica, pero la filología, en la academia norteamericana, no parece muy en boga…

¡Está regresando!

¡Ah, está regresando, qué buenas noticias!

Sí, es como un doble regreso. El primero ocurrió en los noventa; yo entonces dirigía en Harvard el Centro de Estudios Culturales y Literarios, que luego se transformó en el Centro para las Humanidades, y organizamos un congreso que se llamó ¿Qué es la Filología?

Estupendo, y ¿qué es la filología?, ¿cuál fue la respuesta?

La filología es poner atención al lenguaje, a la historia de las palabras, pero también a su futuro. Las palabras, como las obras de Shakespeare, son seres vivientes, cambian con el tiempo, no están fijas en un solo lugar. Y creo que para los lectores, para todas aquellas personas cuya vida implique leer (y no solo palabras, sino imágenes), el placer se renueva cada vez que volvemos a estas obras y encontramos algo nuevo en ellas. Es asombroso, fascinante y su mejor recompensa.

Publicada originalmente en http://www.letraslibres.com/blogs/simpatias-y-diferencias/shakespeare-la-alegoria-de-la-lectura-una-entrevista-con-marjorie-garb… Leer

Nietzsche y Montaigne

Famosamente, Nietzsche afirmó de Montaigne: “Que un hombre así haya escrito, aumenta la alegría de vivir en la Tierra”. Y es que, en realidad, lo mejor de Así habló Zaratustra está ya en los Ensayos: por un lado, la afirmación de esta vida y este mundo, de lo genuinamente humano, de la alegría y el placer, y, por otro, el rechazo a todo lo ultraterreno e inhumano, a la tristeza y la lamentación. Hay una diferencia de tono: Montaigne lo dice enérgica, pero sobriamente; Nietzsche, a gritos, casi furioso. Ambos eran espíritus clásicos, más bien paganos. El segundo podía lanzarse abiertamente contra el cristianismo; el primero, evidentemente, no, y, aunque desde luego se asumía como cristiano, sus convicciones centrales iban directamente en contra de la doctrina.

Por lo demás, el Señor de la Montaña estaba mucho mejor equipado para vivir alegremente, ayudado de su temperamento, su natural modestia y su ironía, de la no se exentaba a sí mismo. Nietzsche, en cambio, era demasiado grave (¡cuánto más conviene a Montaigne la expresión “gaya ciencia”!); había en él demasiada furia y demasiado resentimiento. No dejan de ser penosos de leer, en Así habló Zaratustra, los pasajes en los que se transparenta su frustración y pide a gritos ser atendido. Y, sin embargo, no cabe duda que es uno de los mejores y más directos descendientes de la Montaña y el que en cierto modo dio el siguiente paso en la dirección apuntada por aquella. Ambos estaban convencidos que nuestro mayor error, nuestra mayor enfermedad, era despreciar nuestro ser; ambos eran enemigos jurados de aquellos que Nietzsche llama los “trasmundanos”, “los tuberculosos del alma”, “los predicadores de la muerte”, o sea, todo aquel que niega esta vida y este mundo y pone sus esperanzas más allá de ellos. Dice Zaratustra:

Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres: ¡a dejar de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes, y a llevarla libremente, una cabeza terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra!

Una nueva voluntad enseño yo a los hombres: ¡querer ese camino que el hombre ha recorrido a ciegas, y llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él, como hacen los enfermos y los moribundos!

Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra y los que inventaron las cosas celestes y las gotas de sangre redentora: ¡pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del cuerpo y de la sangre de la tierra!

Montaigne lo resumió en una frase, conclusión de todos los Ensayos: es preciso “gozar lealmente de su ser” (III, XIII).… Leer

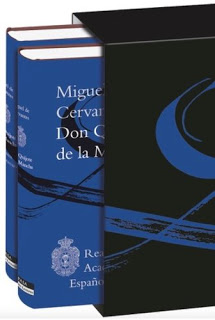

¿Hacia dónde va el Quijote?

Mi primera lectura del Quijote, lo confieso, fue una lectura mercenaria. Tendría diez u once años y una noche mi padre me llamó al estudio. “Te voy a dar a leer un libro –me dijo–. Tiene dos partes. Cuando acabes cada una, te regalo lo que quieras”. Me entusiasmé con la promesa del obsequio y acepté sin vacilar; el libro era lo de menos. Sin embargo, no era tan sencillo: yo debía leer un capítulo cada noche y, al terminar, ir al estudio a hacer un resumen oral de lo que había tratado. Así pasé varias semanas: leía, resumía, me iba a dormir. El libro me iba gustando, era chistoso (a funny-book como, sin sospecharlo yo entonces, repetía la crítica inglesa del Quijote, que combatía la interpretación romántica), pero lo que me impulsaba era, sobre todo, la recompensa final. Sin embargo, una vez sucedió algo extraordinario: me desperté a media noche y no pude volver a dormir. Me levanté de la cama y fui a echarme a un sillón con el libro. Pensaba avanzar un capítulo más, pero la lectura me atrapó y leí varios de corrido. Creo que fue la primera vez que ocurrió: que un libro me fascinara así, que no quisiera dejar de leer (había ocurrido antes, en mis primeros años, con Alicia en el país de las maravillas para ser exactos, pero entonces yo no leía: escuchaba). Sobra decirlo, ya no importaban el regalo ni el resumen, solo el texto que tenía ante mis ojos. Recuerdo muy bien el sillón, mi cuerpo encogido en él, la manta en la que estaba envuelto, el libro voluminoso entre las manos. Sin saberlo, estaba descubriendo la dicha de leer y, sabiéndolo aún menos, todo un género de la misma: la dicha de leer el Quijote (cómo fue que esa felicidad temprana se vio empañada cuando leí la muerte del protagonista es asunto que sí viene al caso, pero con el que ya no pienso demorar al quizá no tan desocupado lector).

El cuarto centenario de la segunda parte del Quijote en 2015 (con frecuencia el lector moderno olvida que la obra apareció en dos partes separadas por diez años y tiende a verla como un solo libro, compuesto de conjunto) fue motivo de celebraciones y homenajes alrededor del mundo. Probablemente ninguno mejor que este: una renovada edición de la obra, patrocinada por el Instituto Cervantes y dirigida por Francisco Rico, que ahora aparece en la bella Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. En verdad, el mejor homenaje que se le puede hacer a una obra clásica es leerla, editarla y comentarla minuciosa y amorosamente (eso es la filología, “amor a la palabra”, en acción). Naturalmente, los grandes fastos cervantinos, quijotescos, ocurrieron cuando se cumplió el cuarto centenario de la primera parte, pero, a decir verdad, el Quijote es lo que es y ha tenido la trascendencia que ha tenido, sobre todo, por la segunda, la más innovadora y proyectada a futuro. Esos diez años no pasaron en vano: Cervantes refinó su arte, profundizó su concepción original de la obra y amplió sus posibilidades. Allí se enfatiza el protagonismo de la pareja de Don Quijote y Sancho; allí se convierten en personajes de libros y se abren los caminos de la metaficción; allí el humor se refina, se vuelve más irónico y ya no es el fácil de las primeras aventuras; allí Don Quijote adquiere otros matices, que harán posible la lectura romántica; allí se ahonda la humanitas –la noción de humanidad– cervantina, quizá el mejor rasgo de la obra.

Recordemos que el Quijote, para sus contemporáneos españoles, fue ante todo un libro cómico, de entretenimiento. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que esta iba a ser considerada la mayor obra de la literatura hispánica (en el otro mundo, Góngora, Quevedo, Calderón, Lope, sobre todo Lope, deben estarse preguntando: “¿Cervantes? ¿En serio? ¿Cervantes?”). Pero el Quijote se fue de gira y, primero en Inglaterra y Francia, fue leído de otras formas, más fervorosamente incluso que en su propia patria, y esta admiración rebotada, junto con las condiciones propias del siglo XVIII español, lo comenzaron a convertir en un clásico. Sin embargo, sería el XIX el que le tenía reservada al Quijote la mayor aventura de todas las que le han ocurrido hasta la fecha: toparse con el Romanticismo alemán. Fueron los románticos alemanes quienes lo leyeron desde una óptica nueva y le dieron un sentido cuyas consecuencias perduran hasta la fecha. El Quijote ya no era más, o no solo, el libro cómico de un loco que se cree caballero andante: era la representación novelesca, en palabras de Schelling, de la lucha de lo Real con lo Ideal. El libro adquirió dimensiones insospechadas, incluso trágicas, que ni Cervantes ni sus contemporáneos entrevieron. Nietzsche lo resumió en La genealogía de la moral: “Hoy leemos todo el Quijote con un regusto amargo en la boca, casi como un tormento, y por eso a su autor y a sus contemporáneos les resultaríamos muy extraños, muy oscuros; ellos lo leyeron con la conciencia completamente tranquila, como el libro más divertido de todos, un libro que casi les hizo morir de risa”. Esta interpretación romántica –que va desde lo sublime hasta lo cursi– fue la dominante durante los siglos XIX y XX, y fue ella la que moldeó la imagen popular del héroe. A finales del siglo XX, y más que nada entre la crítica especializada (particularmente inglesa, con críticos como Anthony Close), volvió a hacerse la pregunta: ¿que no era este básicamente un libro cómico? En la lectura del Quijote, como en tantos otros planos, seguimos viviendo un lento reflujo del Romanticismo y, a principios del siglo XXI, entramos en tierra desconocida. Llego así a la cuestión que me interesa plantear (sería demasiado pretender contestar). Es evidente que la lectura romántica del Quijote se ha agotado y que fue esta la que lo impulsó en los últimos doscientos años, entonces: ¿hacia dónde va el Quijote ahora?, ¿cuál será el Quijote del mañana?

Engañosamente, tendemos a pensar que una obra clásica o canónica lo ha sido y lo será siempre, como si no fuera resultado, precisamente, de un proceso histórico. Ni el Quijote, ni ningún otro clásico, lo fueron siempre y bien pueden dejar de serlo (en el sentido de que dejen de ser libros vivos, o sea, leídos efectivamente por un gran número de lectores). Ha ocurrido antes en la historia literaria: una obra, que en su momento o durante mucho tiempo, dijo algo importante a generaciones de hombres, comienza a retroceder, a perder relevancia, los lectores dejan de verse reflejados en ella y se convierte –melancólico destino– en patrimonio de eruditos y especialistas. Incluso dentro del parámetro relativo de los clásicos hay diferencias: Homero, digamos, lleva más de dos mil quinientos años hablándole a los hombres (no sin paréntesis y lagunas); Cervantes, Shakespeare, Montaigne, por mencionar tres eminentes modernos, apenas unos cuatrocientos. ¿Sobrevivirán mil, mil quinientos, dos mil? ¿Por qué estamos tan seguros?

Y, sin embargo, creo que el Quijote nos seguirá acompañando mucho tiempo. Presiento que la apoteosis de su lectura, marcada por el Romanticismo, ha pasado y que el Quijote que vendrá será un Quijote más humilde, más sereno, más humano: más cervantino. Seguirá siendo un libro fundamentalmente cómico, no el de las carcajadas que las burlas y palizas que padece su protagonista provocaban a sus contemporáneos, pero si el de la risa y, sobre todo, el de la sonrisa. En tanto lo propio del hombre sea reír –como quería ese otro padre de la novela moderna, tan afín a Cervantes, Rabelais–, el Quijote perdurará. Creo, además, que la característica que define la obra y mejor asegura su posteridad no es el idealismo quijotesco con el que de diversos modos se encandiló el Romanticismo, sino el humanismo cervantino: esa humanitas que atraviesa toda la obra, que irradian prácticamente todos sus personajes, y que está hecha de una mezcla de benevolencia, alegría, sentido del humor, ironía, compasión y, en general, una magnánima comprensión de todo lo humano.

¿Hacia dónde va, pues, el Quijote? ¿Su camino es de regreso? ¿O apenas salió? Como todo verdadero clásico, no pertenece solo al pasado, sino al futuro: está por venir.

Publicado originalmente en http://www.letraslibres.com/revista/libros/hacia-donde-va-el-quijote… Leer

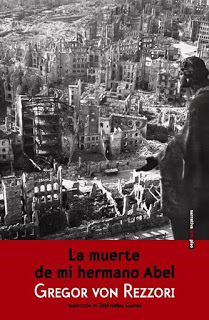

La muerte de mi hermano Abel de Gregor von Rezzori

Aristócrata, dandy, sibarita, apátrida, cosmopolita, casanova, guionista, actor, novelista, Gregor von Rezzori (1914-1998), fue un excepcional compañero de viaje y testigo del siglo XX europeo. Proveniente de la periferia del continente, Chernivtsi –ex Austria-Hungría, ex Rumania, ex Unión Soviética, hoy Ucrania, mañana quién sabe–, de orígenes italianos, de lengua alemana, radicado largamente en París, Rezzori fue un hijo legítimo, no de una mera nación, sino de Europa, especialmente de Mitteleuropa. La publicación en español, cuarenta años después de su aparición en alemán, de su obra más ambiciosa, La muerte de mi hermano Abel, admirablemente traducida por José Aníbal Campos, es un acontecimiento editorial que nos obliga a replantear el panorama de grandes narradores del siglo: hay que irle haciendo hueco a Rezzori.

En la tradición de Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Franz Kafka o Italo Svevo, Rezzori pertenece a la gran literatura centroeuropea que floreció alrededor del imperio Austro-Húngaro. En La gran trilogía –compuesta por Un armiño en Chernopol, Memorias de un antisemita y Flores en la nieve– da un vívido testimonio de los restos de ese mundo variopinto, fértil mezcla de naciones, lenguas y culturas. En particular en las Memorias, quizá su obra más lograda (traducida, por cierto, por Juan Villoro, uno de los principales divulgadores de Rezzori en el ámbito hispánico), se encuentran dos de las virtudes más notables del autor: una prodigiosa capacidad de narrar acciones, a lo Stendhal, y un proustiano poder de evocación. La memoria es el eje central de la obra de Rezzori, cronista de un mundo perdido. Sin embargo, este no es solamente el del viejo imperio o el de Europa Central, sino el de Europa, a secas.

La muerte de mi hermano Abel es, entre muchas cosas, una elegía: la elegía de un continente y una cultura. Rezzori ve con comprensible horror la progresiva americanizaciónde Europa a costa de su diversidad: “el mismo hotel Hilton desde Madrid hasta Oslo, las mismas áreas de servicio en las gasolineras de las autovías, el mismo aeropuerto, las mismas juke-boxes desde Bückeburg hasta Calabria, los mismos supermercados, las mismas camisetas sobre las tetitas de las jóvenes, la misma cruda luz de neón en las noches en las que el cielo se petrifica sobre las ciudades fálicas” (p. 314). El fenómeno aparece encarnado en el editor-mercader Jacob G. Brodny, a quien el narrador dirige una larguísima carta que constituye la primera parte del libro y que en un típico desplante de estupidez editorial le ha pedido que resuma su novela en tres frases: “usted, mister Brodny, el americano modelo… usted no solo devoraba allí su paté de tordo, sino un plato llamado Yiúrop. Lo que untaba usted allí… no era ya, simplemente, paté de tordo, sino paté de Europa: su espíritu, su alma, su ilusión; su antigua maestría artística, su inagotable variedad de formas, la manera en que su espíritu ha impregnado esa riqueza de formas, la esencia de su ser. Y usted la estaba devorando, ahora, sin embargo, perfeccionada por las técnicas de Walt Disney, congelada y empaquetada en plástico, con los colores de confeti de Time & Life. ¡Aquello sí que era un banquete!” (p. 314).

La muerte de mi hermano Abel es también una novela sobre una novela; más precisamente, sobre la imposibilidad de escribir una novela. El narrador, Aristides Subicz, alter ego de Rezzori, ha ido juntando materiales durante toda su vida: capítulos, borradores, fragmentos, frases sueltas, etc., pero ha fracasado cada vez que ha intentando armar algo coherente con todo eso. El resultado final sigue siendo el testimonio de ese fracaso, pero, al mismo tiempo, su refutación. A diferencia de las Memorias de un antisemita, donde Rezzori sometió por completo a la forma, en esta obra –mucho más ambiciosa y compleja, claro– se ve desbordado por ella, pero uno acaba preguntándose si podía ser de otro modo, si intrínsecamente la novela no exigía ser este colosal amasijo narrativo.

Hay una razón de fondo para este caos. En última instancia, Subicz-Rezzori está buscando representarse a sí mismo: “porque escriba lo que escriba, siempre, a la larga, me escribo a mí. Cualquier cosa que narro, siempre, a la larga, me narro a mí. En otras palabras: no soy yo quien vive mi vida, mi libro me vive” (p. 339). Montaigne, autor del primer gran autorretrato literario de la Modernidad, habría sonreído: en efecto, cuando el libro que escribes no es un accesorio tuyo, sino que eres tú, ¿qué forma puedes darle?, ¿cómo fijarlo?, ¿cuándo termina? A fin de cuentas, el drama de Rezzori es el de todo gran escritor moderno, desde el Señor de la Montaña hasta Fernando Pessoa, o sea, la fragmentación del yo, la múltiple otredad del uno: “¿Qué soy en realidad?… Claro que soy a veces lo uno y a veces lo otro, o todo al mismo tiempo… Pero sea lo que fuere ese yo, es algo que puede decirse, expresarse, que coagula en algo que luego cobra forma: excepto ese resto inefable que en realidad soy YO. Y ahora pregunto: ¿cuánto texto es necesario para, dentro de las posibilidades del hombre, expresar una sola con absoluta claridad, de un modo inconfundible?” (pp. 511-512).

En medio del desasosiego de la disolución del yo y la desesperada tarea de escribirlo, hay algo que redime a Subicz-Rezzori y que me parece su mejor rasgo: su exuberante vitalidad (insuperablemente expresada en su erotismo: Rezzori es, ya lo observó Claudio Magris, un gran poeta del eros), su sensualidad; su alegre, franca e irónica afirmación de la vida, aun en las condiciones más adversas, como explica a su “hermano Abel”, Schwab: “YO ACEPTO ESTA EXISTENCIA EN CONDICIONES RIDÍCULAS CON HUMILDAD Y GRATITUD. Eso es lo que yo TENGO y por lo que SE ME OTORGA. Sigo siendo, como antes, aquel lobo de Besarabia: lanzo mordiscos rabiosos a mi alrededor, me muerdo los costados… y me arrastro en tres patas, cojeando de un lado a otro, agradecido por ESTAR VIVO” (p. 605).

Frente a la inocencia y la ingenuidad más bien bobas del Abel bíblico, Caín representa la complejidad y la conciencia del hombre. Es el héroe problemático, contradictorio, desesperado, lúcido: nuestro verdadero hermano.

Publicado originalmente en Letras Libres (http://www.letraslibres.com/revista/libros/vida-de-cain).… Leer

Nietzsche: advertencia a leedores

De todo lo escrito yo solo amo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre: y te darás cuenta de que la sangre es espíritu.

No es cosa fácil el comprender la sangre ajena: yo odio a los ociosos que leen.

“Del leer y el escribir”, Así habló Zaratustra… Leer

Nietzsche: Hay que aprender a amar

Hay un admirable fragmento en La gaya ciencia (334, “Hay que aprender a amar”) que habla de la música, pero que podría aplicarse al acto de leer un gran texto y, en general, a todo verdadero acto de lectura (de un libro, un cuadro, una sinfonía) y, más allá, de amor. Describe puntualmente las etapas que atravesamos cuando nos confrontamos con una gran obra: el esfuerzo necesario, la paciencia, la familiaridad y la recompensa final. Toda genuina lectura es, desde luego, un acto de amor y hospitalidad:

Lo mismo nos pasa con la música: primero se tiene que aprender a oír una figura, una melodía en general, a saber detectarla, a distinguirla, a aislarla y a delimitarla como si tuviera una vida aparte; luego, a pesar de su extrañeza, se requiere de algún esfuerzo y buena voluntad para soportarla, paciencia frente a su mirada y expresión, practicar la generosidad frente al aspecto sorprendente que hay en ella: –finalmente, llega el momento en el que nos hemos familiarizado con ella, en que la esperamos, intuimos que, si nos faltase, la echaríamos de menos; sigue ejerciendo más y más su presión y encanto y no termina hasta que nos hemos convertido en su humilde y seducido amante, quien no quiere nada más del mundo que a ella y solo a ella. Pero esto no solo nos pasa con la música: así es precisamente como hemos aprendido a amar todas las cosas que ahora amamos. Siempre acabaremos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, por nuestra paciencia, justicia, dulzura, frente a lo extraño, cuando lo extraño se quita lentamente su velo y se revela con toda su nueva e indecible belleza: no es sino su agradecimiento por nuestra hospitalidad. Pero quien también se ama a sí mismo lo habrá aprendido haciendo este camino: porque no hay ningún otro. También hay que aprender a amar.

Pocos fragmentos revelan mejor la humanidad de Nietzsche (y su mejor humanidad) que este. Amar, en efecto, amar genuinamente cualquier cosa, es un proceso. La hospitalidad final es recíproca: hemos recibido al objeto amado en nosotros, pero este, a su vez, acepta recibirnos a nosotros. Aplica para los grandes textos –las obras de arte, en general– y más aún, quizá, para las personas. Amar es leer al otro.… Leer

Nietzsche: advertencia a posmodernos

Ser profundo y parecerlo.–Quien se sabe profundo, se esfuerza por alcanzar la claridad; quien pretende parecer profundo a la multitud, se esfuerza por alcanzar la oscuridad. Pues la multitud considera profundo todo aquello cuyo fondo no alcanza a ver. De ahí que sea tan miedosa y deteste zambullirse en el agua.

La gaya ciencia, 173… Leer

Nietzsche: advertencia a filólogos

Nietzsche, ya se sabe, fue filólogo antes que filósofo (en el prefacio a Aurora dio una memorable definición de filología: “el arte de la lectura lenta”). Nunca dejó de apreciar la filología, pero siempre tuvo claro su carácter auxiliar, subordinado, lo que a veces suele olvidarse en su práctica más especializada, erudita y quisquillosa. El filólogo no es otra cosa –no debe aspirar a ser otra cosa– que el siervo del texto, y no debe olvidar nunca la distancia que lo separa del autor. Esto es lo que le recuerda al gremio en La gaya ciencia (102):

La filología existe para afianzar continuamente esta creencia: hay libros tan valiosos y reales que requieren el empleo necesario de generaciones enteras de eruditos, siempre y cuando mediante su esfuerzo conserven estos libros en un estado limpio e inteligible. Ello presupone la existencia de esos escasos hombres (aunque no se los vea de inmediato), que verdaderamente saben utilizar libros tan valiosos: –los mismos, de hecho, que escriben esos mismos libros o podrían escribirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la filología presupone una noble creencia: que a favor de unos pocos, que siempre “han de llegar” y no están allí, necesita hacerse previamente una gran cantidad de trabajo desagradable e incluso sucio: es todo un trabajo in usum Delphinorum.… Leer

Spinoza, Ética. Notas de un ignorante

Con reserva, con cautela, con humildad, sin la pretensión de entender por completo, leí hace poco la Ética de Spinoza y, para acompañarla, el Spinoza de Alain. Goethe, se dice, se encerró seis meses para leerla y regresó con una frase: “todo hombre es eterno en su lugar”, sentencia que solo cobra su pleno y profundo sentido al terminar la quinta parte, “De la potencia del entendimiento o de la libertad humana”. No poseo, desde luego, ninguna frase como la de Goethe; solo algunas impresiones que consigno aquí sin pretensión alguna. Primera, y la que me vuelve más simpático a Spinoza, es que pueda ser considerado, en sentido estricto, un filósofo de la alegría, acaso como todo verdadero filósofo, empezando por Sócrates:

Pues nada, fuera de una torva y triste superstición, prohíbe deleitarse. ¿Por qué, en efecto, va a ser más honesto apagar el hambre y la sed que expulsar la melancolía? Esta es mi norma y así he orientado mi ánimo. Ni un numen ni otro que no sea un envidioso, se deleita con mi impotencia y con mi desgracia, ni atribuye a nuestra virtud las lágrimas, los sollozos, el miedo y otras cosas por el estilo, que son signos de un ánimo impotente; sino que, por el contrario, cuanto mayor es la alegría de que somos afectados, mayor es la perfección a la que pasamos, es decir, más necesario es que participemos de la naturaleza divina (4, 45, esc. 2).

Como Montaigne, aunque por distintas vías, Spinoza nos exhorta a “gozar lealmente nuestro ser” (Ensayos III, XIII). En el mismo sentido va 4, 67: “El hombre libre en ninguna cosa piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte, sino de la vida”. En efecto, filosofar no es aprender a morir, como pensó en un principio el Señor de la Montaña siguiendo dócilmente a Séneca, sino, como afirmaría más tarde, aprender a vivir.

Segunda, la convicción, perpleja y no exenta de melancolía, de que Spinoza escribió su obra para seres extremadamente más racionales y bondadosos que nosotros. Y de aquí nace un segundo asombro: ¿cómo habrá sido este hombre?, ¿cómo vive alguien que realmente piensa y actúa de este modo, que rechaza toda forma de odio y busca, incluso, transformarlo en amor?

Tercera, el afán, tan judío y tan bien percibido por Borges en los poemas que le dedicó (“alguien construye a Dios en la penumbra”), de salvar la idea de Dios, de seguir creyendo en Él de algún modo (y si alguna idea de divinidad tiene sentido es, por supuesto la expuesta admirablemente en la primera parte).

Cuarta, la persistencia en la idea de la inmortalidad, quizá la ilusión más cara de la filosofía (también desde Sócrates): “el alma humana no puede ser totalmente destruida con el cuerpo, sino que permanece algo de ella que es eterno” (5, 23). No se trata, claro, de la inmortalidad personal concebida anteriormente, pero sigue siendo una forma de la inmortalidad.

La segunda, desde luego, ya había sido prevista y refutada por Spinoza en el último escolio:

Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de múltiples maneras por causas exteriores y no gozar nunca de la verdadera tranquilidad del ánimo, vive además como inconsciente de sí mismo y de Dios y de las cosas; y tan pronto deja de padecer, deja también de existir… Y si el camino que he demostrado que conduce aquí, parece sumamente difícil, puede, no obstante, ser hallado. Difícil sin duda tiene que ser lo que tan rara vez se halla. Pues, ¿cómo podría suceder que, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera casi por todos despreciada? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro.… Leer

Plutarco: elogio de la educación

Leo la Moralia de Plutarco, el libro clásico más cercano al moderno ensayo y uno de los más gratos de la Antigüedad. El primer volumen de la edición que manejo (Gredos) es buen ejemplo de su diversidad: “Sobre la educación de los hijos”, “Cómo debe escuchar el joven la poesía”, “Cómo distinguir a un adulador de un amigo”, “Sobre la abundancia de amigos”, etc. No en balde era una de las obras favoritas de Montaigne (en la célebre traducción francesa de Jacques Amyot). En el primer texto encuentro este, uno de los mayores elogios de la educación y sus bases, la razón y la palabra:

Resumiendo, pues, digo (y podría parecer con razón que estoy pronunciando oráculos más que dando consejos) que en estas cosas el único punto capital, primero, medio y último, es una buena educación y una instrucción apropiada, y afirmo que estas cosas son las que conducen y cooperan a la virtud y a la felicidad. El resto de los bienes son humanos y pequeños y no son dignos de ser buscados con gran trabajo. Un linaje bueno es una cosa bella, pero es un bien de nuestros antepasados; la riqueza es preciosa, pero es un don de la fortuna… la gloria sí es una cosa magnífica, pero insegura; la belleza es disputada, pero dura poco tiempo; la salud es una cosa valiosa, pero mudable; la fuerza del cuerpo es algo envidiable, pero es presa fácil de la enfermedad y la vejez… Mas la instrucción es lo único que en nosotros es inmortal y divino. Y dos son los bienes en la naturaleza humana superiores a todos: la razón y la palabra. Y la razón domina la palabra y la palabra obedece a la razón que no se somete a la fortuna ni puede ser arrebata por la calumnia ni se destruye con la enfermedad y es indemne a la vejez.… Leer

Leer como un profesor de Thomas C. Foster

Todavía el año pasado me topé con un libro que, apenas visto el título, me sentí casi obligado a comprar, aunque no conociera al autor: Leer como un profesor de Thomas C. Foster. Siendo básicamente uno, me preguntaba qué querría decir con eso. En principio (y solo en principio), un profesor de literatura, más si es aparte un crítico, es un lector más avezado que el lector común: más profundo, más amplio, más escrupuloso, más perspicaz. Pensé, de entrada, que sería la típica colección de ensayos sobre una serie de autores y obras, pero es algo distinto a eso. Es una suerte de muy diversa y didáctica “gramática de la literatura”: “una serie de convenciones y modelos, códigos y reglas que aprendemos para encarar un texto escrito”. Foster –ahora sé que es profesor de literatura en la Universidad de Michigan y tiene su propio sitio de internet: http://thomascfoster.com/index.htm – expone un conjunto de tópicos literarios, sobre todo narrativos (el viaje, el vampiro, la nieve, la ceguera, etc.), y analiza su significado. Su técnica de lectura, en este sentido, es fundamentalmente retórica y simbólica, aunque tenga también algunos capítulos dedicados a cuestiones de historia literaria (Shakespeare, la Biblia). El libro está escrito en un tono llano y coloquial, pero que no deja de ser profesoral, no del profesor que dicta cátedra, sino del que quiere ser accesible y didáctico. A veces se le va la mano, como cuando recurre al formato de preguntas y respuestas o de plano pone en negritas la lección del capítulo. Sin embargo, que el libro de un profesor parezca de un profesor no es un defecto mayor. Yo destacaría el sentido común de Foster, su genuino amor por las letras y amplia vocación de lectura (Dios sabe que eso no se puede decir de todos los profesores que escriben un libro), su amabilidad con el lector común. A pesar de sus intenciones, el libro de Foster más bien me ha hecho reafirmar que, si bien pueden encontrarse consejos útiles aquí o allá, desde luego no hay recetas para convertirse en un gran lector, que la lectura es una experiencia individual y acumulativa (con aspectos que pueden ser compartidos y enseñados, pero intransferible en su esencia y su totalidad) y que para “leer como un profesor” –no se diga para ser un lector maestro, al que pondría por encima del mero profesor– no hay atajos posibles. Solo el tiempo hace maestros de lectura.… Leer

Montaigne, filósofo

Empecé el año leyendo de un tirón en un vuelo un librito de André Comte-Sponville, al que desconocía, cuyo título me atrajo de inmediato: Montaigne y la filosofía. Con el Señor de la Montaña aplica la máxima de que sus amigos son mis amigos; si alguien siente simpatía por él, ya tiene la mía. Comte-Sponville comienza reivindicando para Montaigne el título de filósofo, que con frecuencia se le escamotea. Se le considera solo un escritor, un ensayista. Él mismo, claro, negaba serlo: “no soy filósofo” (III, 9). Pero lo era, “si entendemos por filosofía, como se debe, no la picota de los sistemas o el polvo de la erudición, sino el movimiento del pensamiento vivo, cuando se enfrenta a lo esencial y a sí mismo… filosofamos para vivir, o para aprender a vivir, y solo esto es filosofar de verdad”. Montaigne, claro está, no era un filósofo a la manera de un Kant o un Aristóteles, hombres de sistema, sino de Sócrates o Séneca, y quiero pensar que aún estamos dispuestos a conceder que éstos lo eran.

Montaigne, dice Comte-Sponville, “filosofa como ya nadie, parece, se atreve a filosofar: a la antigua, en primer grado y en primera persona, expuesto a todos los riesgos”. Enfatiza, acertadamente, que en Montaigne la sabiduría está fundida con la vida, es su vida (como la de los ilustres ejemplos citados arriba), pero quizá se le pasa un poco la mano remarcando el carácter personal de esa filosofía (“la sabiduría de Montaigne solo vale para Montaigne”), cuando precisamente su gran virtud es haber mostrado lo que puede haber de general y compartido en una experiencia particular. Montaigne salió a buscarse a sí mismo, pero en cierta forma nos encontró a todos. Por otro lado, ve muy bien el núcleo de la sabiduría montañesca: la acción y el placer. Los Ensayos no son más que una exhortación al movimiento y al gozo. No esperes, no te quedes quieto, nos dicen todo el tiempo: actúa, muévete y disfruta. “Montaigne, a su vez, se entrega por entero a lo que hace, acción o paseo, y no deja que sus sueños de felicidad arruinen su felicidad… La sabiduría solo comienza para el que deja de imaginarla”.… Leer

Diario nocturno de Ennio Flaiano

Leo a salto de mata el Diario notturno de Ennio Flaiano, cronista romano y célebre guionista de Fellini (La dolce vita) y Antonioni (La notte). Pesimista e irónico, Flaiano era ante todo un moralista, o sea, un observador y crítico de las costumbres. Traduzco tres fragmentos mínimos para dar el tono de la obra y despedir el 2015:

Una señora, de visita en casa de un ilustre crítico, al irse olvida el paraguas sobre la mesa. “Lo reseñará”, dice F., a quien se le cuenta el pequeño incidente.

“Querida, cuando estemos en la cama, es inútil que me llames comendador. Sí, entiendo, la costumbre, el respeto, todo lo que quieras, pero ¿a dónde va a parar la intimidad? Mejor hagamos esto: llámame, simplemente, doctor.”

Se levantó de la cama: estaba feísima. Pasó una hora frente al espejo para hacerse fea.… Leer

Moby-Dick o Las ballenas son como libros

Para terminar el año, leo Moby-Dick. Leo, no releo, como suele decirse de un clásico de esta naturaleza. Novela única, en el sentido en que son únicas el Quijote, el Tristram Shandy o el Ulises, o sea, novelas de una naturaleza insólita, que no se parecen a ninguna otra. En este caso, novela del mar y de aventuras, tratado de cetología, reportaje, alegoría, narración realista, etc. El verdadero maniaco del libro no es, desde luego, Ahab, pobre hombre obsesionado con la venganza, sino el narrador, Ismael, obsesionado con la representación del Leviatán y que compone un libro tan monstruoso como él (entre mis capítulos favoritos, el 57: “Sobre las ballenas en la pintura, en dientes, en madera, en láminas, en piedra, en las montañas, en las estrellas”).

Pero lo que me interesa anotar aquí son las extraordinarias metáforas de la lectura, pues Moby-Dick es, entre otras cosas, una monumental alegoría del acto de leer. Ya es de llamar la atención que Ismael clasifique las ballenas, por su tamaño, como si fueran libros (la ballena-folio, la ballena-octavo, la ballena-duodécimo), y estos, a vez, se dividan en capítulos. Después, en virtud de sus marcas, las ballenas son postuladas como textos que deben ser leídos, pero, naturalmente, la lectura de la ballena-libro no es sencilla: está en un lenguaje oculto, jeroglífico, que es preciso aprender a descifrar. Las ballenas, como las grandes obras, son insondables y no inteligibles para cualquiera: hay que saber leerlas. La frase final del capítulo 79 es un abierto desafío: “read it if you can”.… Leer

Más perlas del Oráculo manual

No vivir a prisa. El saber repartir las cosas es saberlas gozar. A muchos les sobra la vida y se les acaba la felicidad; malogran los contentos, que no los gozan, y querrían volver después atrás, cuando se hallan tan adelante. Postillones del vivir que, a más del común correr del tiempo, añaden ellos su atropellamiento genial. Querrían devorar en un día lo que apenas podrán digerir en toda la vida. Viven adelantados en las felicidades, cómense los años por venir y, como van con tanta priesa, acaban presto con todo. Aun en el querer saber ha de haber modo, para no saber las cosas mal sabidas. Son más los días que las dichas. En el gozar, a espacio; en el obrar, aprisa. Las hazañas bien están, hechas; los contentos, mal, acabados.

Tener que desear. Para no ser felizmente desdichado. Respira el cuerpo y anhela el espíritu. Si todo fuere posesión, todo será desengaño y descontento. Aun en el entendimiento siempre ha de quedar qué saber en que se cebe la curiosidad. La esperanza alienta; los hartazgos de felicidad son mortales. En el premiar es destreza nunca satisfacer. Si nada hay que desear, todo es de temer. Dicha desdichada: donde acaba el deseo, comienza el temor.

Saber repartir su vida a lo discreto. No como se vienen las ocasiones, sino por providencia y delecto. Es penosa sin descansos, como jornada larga sin mesones. Hácela dichosa la variedad erudita. Gástese la primera estancia del bello vivir en hablar con los muertos: nacemos para saber y sabernos, y los libros con fidelidad nos hacen personas. La segunda jornada se emplee con los vivos: ver y registrar todo lo bueno del mundo; no todas las cosas se hallan en una tierra; repartió los dotes el padre universal y, a veces, enriqueció más la fea. La última jornada sea toda para sí: última felicidad el filosofar.

No se le lleve el último. Hay hombres de última información, que va por extremos la impertinencia. Tienen el sentir y el querer de cera. El último sella y borra los demás. Estos nunca están ganados porque con la misma facilidad se pierden. Cada uno los tiñe de su color. Son malos para confidentes, niños de toda la vida, y así, con variedad en los juicios y afectos, andan fluctuando, siempre cojos de voluntad y de juicio, inclinándose a una y otra parte.

De la madurez. Resplandece en el exterior, pero más en las costumbres. La gravedad material hace precioso al oro y la moral a las personas. Es el decoro de las prendas, causando veneración. La compostura del hombre es la fachata del alma. No es necedad con poco meneo, como quiere la ligereza, sino una autoridad muy sosegada: habla por sentencias, obra con aciertos. Supone un hombre muy hecho, porque tanto tiene de persona cuanto de madurez; en dejando de ser niño comienza a ser grave y autorizado.… Leer

Perlas del Oráculo manual

La sabiduría del Oráculo manual y arte de prudencia es una sabiduría práctica, social, mundana. Para Gracián, el mundo barroco del siglo XVII era un lugar lleno de trampas e ilusiones en el que el hombre advertido debía redoblar la atención para no ser engañado. Su ideal humano era el de una persona que a los talentos innatos sumaba la cultura y la disciplina. Como decían los humanistas (Erasmo, Vives), no se nace plenamente hombre: se llega a serlo. Aquí, algunas perlas del Oráculo:

Hombre en su punto. No se nace hecho: vase de cada día perficionando en la persona, en el empleo, hasta llegar al punto del consumado ser, al complemento de prendas, de eminencias. Conocerse ha en lo realzado del gusto, purificado del ingenio, en lo maduro del juicio, en lo defecado de la voluntad. Algunos nunca llegan a ser cabales, fáltales siempre un algo; tardan otros en hacerse. El varón consumado, sabio en dichos, cuerdo en hechos, es admitido y aun deseado del singular comercio de los discretos.

Hombre inapasionable. Prenda de la mayor alteza de ánimo. Su misma superioridad le redime de la sujeción a peregrinas vulgares impresiones. No hay mayor señorío que el de sí mismo, de sus afectos, que llega ser triunfo del albedrío. Y cuando la pasión ocupare lo personal, no se atreva al oficio, y menos cuanto fuere más. Culto modo de ahorrar disgustos y aun de atajar para la reputación.

Nunca perderse el respeto a sí mismo. Ni se roze consigo a solas. Sea su misma entereza norma propria de su rectitud, y deba más a la severidad de su dictamen que a todos los extrínsecos preceptos. Deje de hacer lo indecente más por el temor de su cordura que por el rigor de la ajena autoridad. Llegue a temerse y no necesitará del ayo imaginario de Séneca.

Bástese a sí mismo el sabio. Él se era todas sus cosas y, llevándose a sí, lo llevaba todo. Si un amigo universal basta hacer Roma y todo lo restante del universo, séase uno ese amigo de sí proprio y podrá vivirse a solas. ¿Quién le podrá hacer falta si no hay ni mayor concepto ni mayor gusto que el suyo? Dependerá de sí solo, que es felicidad suma semejar a la entidad suma. El que pueda pasar así a solas, nada tendrá de bruto, sino mucho de sabio, y todo de dios.

Saber sufrir necios. Los sabios siempre fueron mal sufridos, que quien añade ciencia añade impaciencia. El mucho conocer es dificultoso de satisfacer. La mayor regla del vivir, según Epicteto, es el sufrir, y a esto redujo la metad de la sabiduría. Si todas las necedades se han de tolerar, mucha paciencia será menester. A veces sufrimos más de quien más dependemos, que importa para el ejercicio del vencerse. Nace del sufrimiento la inestimable paz, que es la felicidad de la tierra, y el que no se hallare con ánimo de sufrir apele al retiro de sí mismo, si es que aun a sí mismo se ha de poder tolerar.… Leer

Vuelta a Gracián

Últimamente releo a Gracián, a propósito de una pequeña antología del Oráculo manual y arte de prudencia. Gracián es autor de una de las mayores obras de la literatura de los Siglos de Oro y, de hecho, de toda la literatura escrita en lengua española: El Criticón, una monumental alegoría que narra la vida del hombre a través de los personajes de Critilo y Andrenio, y que en su concepción y ejecución solo sería comparable a, digamos, la Comedia. Me temo que hoy sea patrimonio casi exclusivo de especialistas y eruditos. Aparte de la dificultad de la prosa graciana, barroca hasta la caricatura, la causa principal parece clara y encierra una melancólica lección sobre la posteridad literaria: Gracián puso todo su empeño en componer una obra maestra en un género, la alegoría en este caso, que a mediados del siglo XVII ya iba más bien de salida. El futuro pertenecía a otras formas, las de la novela moderna, que poco tiempo antes habían sido señaladas por Cervantes. Así, la principal apuesta literaria de Gracián se reveló anacrónica rápidamente. Sería fácil, y erróneo, censurarlo a la ligera. ¿Cuántos escritores (grandes escritores, incluso) no emprenden una obra en un género ya caduco o que está a punto de caducar, creyendo que están llevando a cabo su obra maestra? Le pasó a Petrarca con el poema épico África, al propio Cervantes con el bizantino Persiles. Y estas son grandes obras de grandes autores, ¿cuántas obras menores de escritores de segunda no son ya anacrónicas al momento de nacer? ¿Cuántos no aspiraron, cuando ya no era el momento, a escribir una tragedia clásica, una epopeya u, hoy, una novela realista? Pero yo no quería escribir sobre El Criticón, sino sobre el Oráculo…… Leer