Un inevitable aroma elegíaco se desprende de las páginas de Fin de ciclo. Testamentos literarios. La presentación, titulada “La última vez”, que no es la parte menos memorable del libro, es una elegía en toda regla: de un oficio (el de crítico literario), un mundo (el impreso de las revistas y suplementos) y del propio autor (el hombre Danubio Torres Fierro, nacido en Uruguay en 1947 y recién fallecido). Baste citar las primeras líneas, en que resuenan los versos de “Límites” de Borges: “¿Cuándo hacemos algo por última vez? ¿Cuándo reconocemos que un periodo de nuestra vida se acabó? ¿En qué momento reparamos en que la parte y el todo marchan unidos, y que la culminación de la etapa de una vida conlleva la culminación de la propia vida? ¿Cuándo nos damos cuenta de que la vida que se nos asignó es ya pasado y que cuánto más es pasado menos permanece?”.

En efecto, estos no parecen los tiempos más afortunados para ejercer la crítica literaria, pero el crítico con genuina vocación, que en nuestros países siempre ha sido milusos, se las arreglará para seguirla haciendo. Sobre la progresiva extinción de revistas y suplementos literarios (impresos), el pesimismo es difícilmente refutable; es cierto que ese es un mundo que inexorablemente se acaba, con el desajuste y reacomodo cultural, económico y laboral que implica (buena parte de la crisis actual de la crítica y sus medios se debe a que seguimos en una etapa de transición: la digital ya está aquí hace rato, pero no acaba de asentarse y definir sus términos, y la impresa prolonga no sin heroísmo sus estertores). En cuanto al ocaso personal –al que llegar no deja de tener algo de victoria, pues significa que se ha vivido– es humanamente imposible que no sea melancólico, pero el autor tuvo el tino de arrimarse a su Johnson que, además de las citas alegadas, nos recordó: “cuidémonos de pensar que se acaba la felicidad sobre la tierra cuando somos nosotros los que nos volvemos viejos o somos infelices”.

Pero hay otro sentido en que este Fin de ciclo es una elegía. Es el canto del cisne (crítico) de una época y una literatura –que en Latinoamérica identificamos globalmente con el Boom, pero que abarca autores y obras normalmente no incluidos en ese fenómeno literario-comercial– que, conforme más se aleja, más heroica parece (algo así como la impresión que un lector de principios del siglo XVIII pudo tener de los Siglos de Oro), compuesto por uno de sus observadores privilegiados.

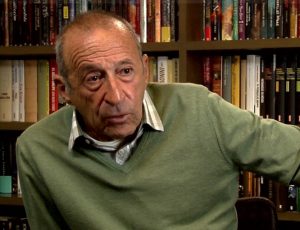

Torres Fierro pertenece por nacimiento a una de las literaturas excéntricas de América Latina –la uruguaya– que incluye autores tan diversos como Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño, Ida Vitale, Armonía Somers, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Mario Levrero, Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal. Era un adolescente cuando se publicaron Rayuela, La ciudad y los perros, Tres tristes tigres y Cien años de soledad, y fue su lector temprano. Vivió en Montevideo, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona y São Paulo, ejerciendo íntegramente la ciudadanía cultural latino e iberoamericana. Fue colaborador de numerosos periódicos, suplementos y revistas (notablemente secretario de redacción del Plural de Octavio Paz y editor de Vuelta Sudamericana). Perteneció a una especie que, no sé si está en vías de extinción, pero que cada vez parece más difícil encontrar: el editor y periodista cultural que posee realmente una amplia cultura literaria y que es un crítico por derecho propio.

Fin de ciclo es una buena muestra de la amplitud de los intereses de Torres Fierro: se ocupa en primer lugar de latinoamericanos (Silvina Ocampo, Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Felisberto Hernández, Cortázar, Onetti, Vitale, Fuentes), pero incluye españoles (Cernuda, Gil de Biedma, Barral, Goytisolo, Semprún, Marsé) y no olvida los referentes internacionales (Lionel Trilling, Cyril Connolly, George Steiner). A diferencia de muchos artículos periodísticos sobre literatura –que proponen poco, son una suma de lugares comunes o se limitan a lo meramente anecdótico (y Torres Fierro conoce el valor de una buena anécdota, pero no se queda en ella)–, estos “testamentos literarios” generalmente sugieren ideas para interpretar a los autores que tratan. Así, por ejemplo, observando las contradicciones entre la imaginación y la política cortazarianas, o las ambigüedades literario-histriónicas de Fuentes. Saben, por otra parte, echar mano de recursos narrativos, como el memorable incipit del texto sobre Silvina Ocampo, que podría ser el inicio de una novela: “Conocí brevemente a Silvina Ocampo muy a comienzos de los setenta del siglo pasado. Era una época en la que cruzaba a menudo a Buenos Aires para escapar del clima venenoso de un Uruguay roto por el terrorismo tupamaro y la entrada a saco de las instituciones por parte de unos militares que reaccionaban ante una escalada guerrillera sorprendente. Era una época en la que podía asirse en el aire el proceso de degradación social y ciudadana que padecían las dos orillas del Río de la Plata. Era una época, para resumir, en la que la desventura aguardaba en las esquinas”.

No deja de llamar la atención que el crítico haya tratado personalmente a la mayoría de los autores sobre los que escribe, lo que por un lado puede evidentemente condicionar su labor, pero por otro la enriquece, siendo, además de un examen de su obra, un testimonio de su persona. Si hubiera que resaltar una sola virtud de Fin de ciclo quizá fuera precisamente ese valor testimonial, tanto personal como crítico. Hubo una gran literatura escrita en español en el siglo XX; Danubio Torres Fierro fue su testigo.