Ricardo Reis

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/03/25/news/morte_tabucchi-32176965/?ref=HRER1-1

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/25/actualidad/1332681908_033472.html… Leer

Ricardo Reis

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/03/25/news/morte_tabucchi-32176965/?ref=HRER1-1

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/25/actualidad/1332681908_033472.html… Leer

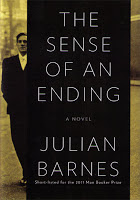

Leo mi primer libro electrónico, The sense of an ending de Julian Barnes (Knopf, New York, 2011). Sentía curiosidad por el acto de la lectura en sí, por si notaría algún cambio en el proceso de leer, y me disponía a observarme con atención, pero el libro me atrapó tan rápido que pronto dejé de pensar en eso y cuando me di cuenta estaba ya completamente inmerso en la trama, sin fijarme demasiado en la novedad del medio (apocalípticos del mundo, pueden estar tranquilos, la literatura sobrevivirá a la eventual desaparición del libro, como sobrevivió a la del rollo o el papiro). La novela tiene un inicio estupendo y un final poco convincente, casi decepcionante (me ahorro el chiste alusivo al título), pero aun así vale la pena. El narrador intenta averiguar el secreto tras el suicidio de un amigo de su adolescencia y para hacerlo se ve obligado a repasar su propia vida, a reflexionar sobre la historia (la Historia, pero también las pequeñas historias personales que son nuestras vidas), el tiempo, la memoria y el pasado: “We live in time, it bounds us and define us, and time is supposed to measure history, isn’t it? But if we can’t understand time, can’t grasp its mysteries of pace and progress, what chance do we have with history –even our own small, personal, largely undocumented piece of it?”. Al final, quizá no queda sino la melancólica convicción del amigo muerto: “History is that certainty produced at the the point where the imperfections of memory meet the inadequacies of documentation”. Y desasosiego, claro, gran desasosiego.… Leer

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=484598917

Y yo tenía gran necesidad de verla, porque ni siquiera me acordaba ya de su cara. El modo inquisitivo, ansioso, exigente, con que miramos a la persona querida; la espera de una palabra que nos dé o nos quite la alegría de una cita para el otro día, y mientras esa palabra se formula, las figuraciones alternativas, si no simultáneas, que nos hacemos, de gozo y de desesperación, son cosas que contribuyen a que nuestra atención frente al ser amado sea harto temblorosa para que podamos obtener una imagen suya bien clara. Y acaso suceda también que esa actividad de todos los sentidos, a la vez que intenta conocer por medio de las miradas lo que está más allá de ellas, se entrega con demasiada indulgencia a las mil formas, a los sabores, a los movimientos de la persona viva, a todas esas cosas que de costumbre inmovilizamos cuando no sentimos amor. En cambio el modelo amado está siempre moviéndose, y no tenemos de él más que malas fotografías.

Consecuentemente, quizá habría que pensar que el momento en que podemos visualizar con claridad dicho rostro marca el inicio del fin del enamoramiento (aunque la alegría de finalmente haberlo podido fijar nos impida ser concientes de ello).