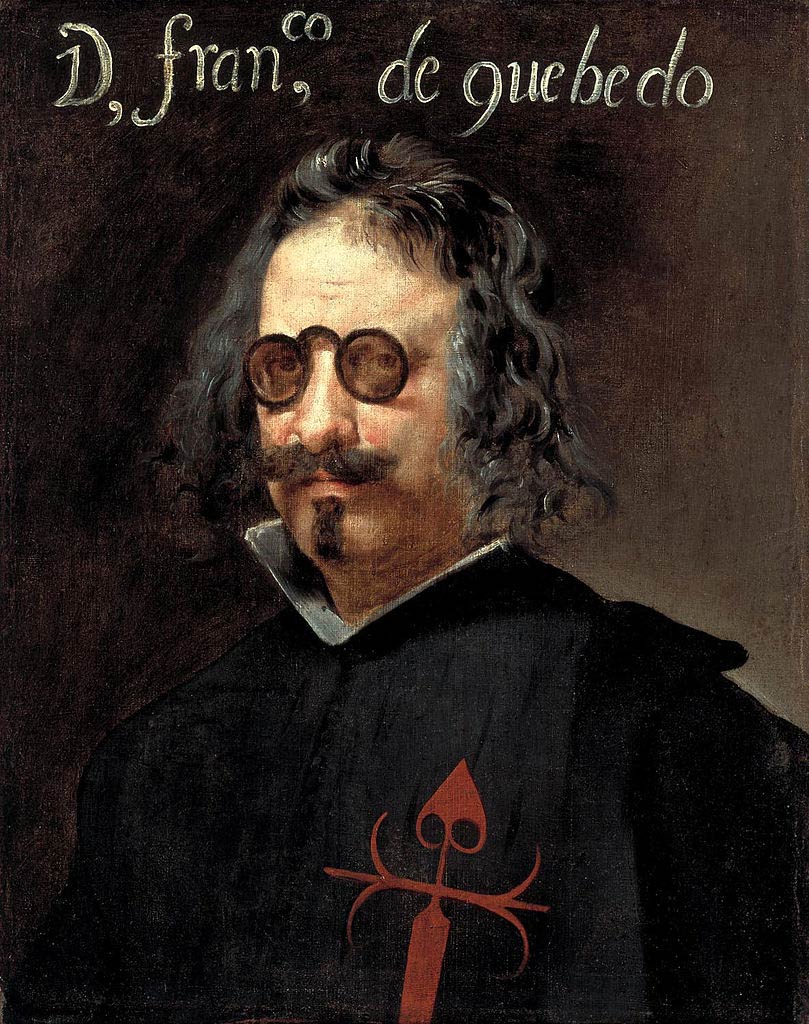

Quevedo nació en Madrid, hijo de una familia hidalga de la Montaña, región al norte de España. Estudió en el Colegio Imperial con los jesuitas y, más tarde, en la Universidad de Alcalá. Siendo muy joven, llegó a cartearse en latín con Justo Lipsio, el eminente humanista flamenco, que proféticamente lo llamó “gloria excelsa de los españoles”. Quevedo tenía entonces ambiciones de sabio, filólogo y hasta teólogo. En 1613 viajó a Italia al servicio del duque de Osuna, virrey en Sicilia y Nápoles. Allí desplegó sus habilidades cortesanas y diplomáticas. Había en Quevedo un político y aspirante a estadista, enamorado del poder. La caída de Osuna lo terminó arrastrando y fue desterrado a sus dominios de la Torre de Juan Abad. Después volvería a la corte, a intentar ganarse el favor del conde-duque de Olivares, que obtuvo y luego perdió. Entre tanto, escribe, y apenas deja género sin tocar, en verso y prosa: poesía de todo tipo, comedias, tratados morales y religiosos, políticos, sátiras, obras históricas, biografías, novela, etc. Es, quizá, el escritor más completo de los Siglos de Oro. Repitamos sin resignación la opinión de Borges: más que un hombre, era él solo una literatura. Era, además, áspero, desapacible, amargo, pendenciero, colérico, ofensivo y un genio. En 1639, por causas aún no del todo claras, es detenido y enviado a la prisión de San Marcos, donde pasó más de tres años. Al salir, enfermo y achacoso, vuelve a Madrid y luego se retira a la Torre, donde consume sus últimos días, lúcido testigo de la decadencia del reino y de su propia humanidad. Quevedo fue, ante todo, un gran poeta metafísico. Confrontados a la angustia del paso del tiempo y de la muerte, es a él a quien recurrimos.