La clave del universo de Juan Vicente Melo (Veracruz, 1932-1996) es el pensamiento religioso, pero del tipo más desesperado: el de aquel que ya no puede creer. En su Autobiografía, que ofrece no pocas pistas para entender su obra, escribió: “perdí la fe cuando murió mi madre, porque yo esperaba (porque creía en ellos) un milagro. Saberme alejado, desposeído de Dios, me llevó a un exilio”. Sin embargo, las aspiraciones religiosas, cuando se han vivido intensamente, no desaparecen por arte de magia; muchas veces siguen ahí, pero sin una base firme, flotando en el vacío. Sobra decirlo, cualquier esfuerzo en la esfera de lo mundano por satisfacerlas está condenado al fracaso. La narrativa de Melo es el testimonio de ese fracaso y la incurable añoranza que provoca.

José Emilio Pacheco y Ricardo PigliaAutor de una obra relativamente parca –un par de novelas, unos cuantos libros de cuentos, crítica musical y literaria–, esta sigue rodeada de un aura de misterio. Difícil de conseguir, difícil de leer, es una de las más singulares de la Generación de Medio Siglo (hay que leerla ahí, junto a la de sus hermanos espirituales Juan García Ponce o Salvador Elizondo). Es de desear que esta nueva edición haga posible una relectura y una reevaluación del lugar de Melo en la narrativa mexicana del siglo XX, alejada lo mismo de la ignorancia que del culto desmesurado y ramplón.

Melo fue, ante todo, un cuentista. Luego de un par de libros que responden a distintas etapas de aprendizaje (La noche alucinada y Los muros enemigos), escribió un volumen casi perfecto, inobjetable como un axioma: Fin de semana(1964), uno de los mejores libros de relatos de la literatura mexicana que incluye dos (“Viernes: La hora inmóvil” y “Sábado: El verano de la mariposa”) que podrían figurar en cualquier antología. Son melianos hasta la médula: personajes condenados (toda su obra transcurre en el infierno o, el mejor de los casos, el purgatorio; el paraíso es una promesa inaccesible); atmósferas tropicales que son el revés del edén; angustias de la identidad; vana esperanza de redención; derrota en toda la línea. Allí Melo alcanzó la cima de su arte. Luego vendría El agua cae en otra fuente (1985), en donde hay también piezas notables, como “Mayim”, y una serie de cuentos que ya no alcanzó a recopilar en volumen e integran la última parte de estos Cuentos completos; relatos más cortos, más sencillos, en los que el autor regresa a los mitos de la infancia veracruzana y a sus temas de siempre: la decrepitud, la enfermedad, la muerte.

A pesar de su vocación por el cuento, el nombre de Melo está unido, sobre todo, a una novela, La obediencia nocturna (1969). Arriesgada, ambiciosa, desbordada, La obediencia es un viaje al abismo, más un vértigo que una novela: “el descenso, hacia abajo, cada vez más profundo. No hay fondo. La caída es lenta”. El narrador cuenta la historia de su obsesión por Beatriz, mujer desconocida e inalcanzable. A pesar de la homonimia, es el reverso de la dama dantesca: no conduce a la divinidad, sino a la nada, en un proceso cíclico sin fin. En la novela la busca el narrador, como antes la buscaron otros y como la seguirá buscando quien toma el relevo al final, pero ella es, como diría Leopardi, la donna che non si trova. Todos los perseguidores, por lo demás, son uno y el mismo; la identidad y la otredad es la gran obsesión moderna de Melo: “todos somos los mismos. Todos somos demasiados. Yo soy Rosalinda, Adriana, Aurora. Tú eres Enrique-Marcos”. En la novela, en toda la obra de Melo, priva una atmósfera de sumisión al destino, de anulación de la voluntad: aquí se obedece y, por supuesto, la mejor hora para la obediencia –para la obediencia en su forma más pura, o sea, la erótica– es la noche. Melo lo advierte desde los títulos de sus libros: alucinación y obediencia son dominios nocturnos.

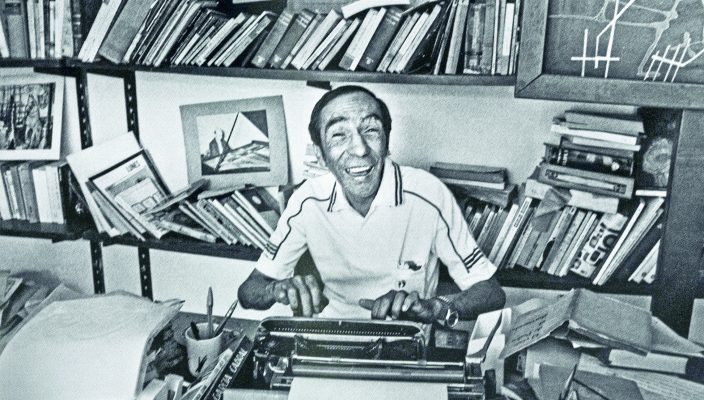

La obediencia nocturna es una novela absolutamente romántica que habría merecido la aprobación de Nerval o Hoffmann (Beatriz no desentonaría entre las nervalianas hijas del fuego). Aquí están, sin faltar ninguna, las principales obsesiones de esa convulsión que llamamos Romanticismo: la búsqueda del absoluto, la imposibilidad del amor, la idealización de lo femenino, el enigma de la identidad, la figura del doble, etc. El autor lo tenía clarísimo y así lo comentaba en la Autobiografía: “se trata, estimo, de que la novelística mexicana se está impregnando de un nuevo romanticismo”. Sin embargo, hay pasajes que delatan una sensibilidad romántica trasnochada y difícil de digerir (pienso en esas celestiales apariciones de Beatriz en la catedral con todo y música de órgano). No obstante, el defecto más grave de La obediencia no son estos deslices románticos, sino la forma en que la novela se deshilacha hacia el final, cuando escapa al control de su autor en una serie de episodios injustificados y de prosa atropellada. Se entiende que existe la pretensión deliberada de dar la impresión del caos, pero una cosa es el caos y otra la representación artística del mismo, que supone algún orden. No es injustificado hablar de delirium tremens, especialmente en el último trecho de la narración. La obediencia es también la novela de la aventura sin fondo del alcohol: “beber es como si Dios estuviera contigo”, “uno empieza por tomar un trago, así porque sí, y luego se vuelve una necesidad. No se puede vivir ya sin estar borracho”. Uno de mis escasos recuerdos personales de Juan Vicente –yo era un niño– es ver entrar y salir su frágil figura del bar El Barón Rojo, en el hotel María Victoria del centro de Xalapa, siempre sonriendo.

Tal vez la lectura más interesante, hoy, de La obediencia se encuentre en su discusión del lenguaje, la lectura y la creación de sentido. Hay, en el corazón de la novela, un acto hermenéutico imposible: “el señor Villaranda te envía este cuaderno para que descifres signos y símbolos, para que traduzcas palabras extranjeras”. Pero Melo sabe que, en el fondo, todas las palabras son extranjeras, que la interpretación y la comprensión son ilusiones: “uno dice ‘buenos días’, ‘cómo estás’, ‘da lo mismo’, ‘te quiero’, ‘perdóname’ y, después de todo, no significa nada. Uno hace tal o cual cosa y eso resulta, al fin y al cabo, como decir ‘no sé lo que hago’ ”. Y es que, en un mundo desprovisto de la trascendencia divina, todo ha sido vaciado de sentido: el lenguaje, las acciones, la identidad personal. Yo, en efecto, es otro, pero el otro es nadie.

Publicado originalmente en http://www.letraslibres.com/mexico/revista/letras-nocturnas